昭和が香る狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席35 雷門音助 独演会 [落語]

この狸小路にある居酒屋さん(おでん屋さん)”はな家”では奇数月に落語会が開催されるのです

ウチを出るのは昼過ぎ

なので昼ごはんは狸小路に向かう途中で済ませます

落語を聴きに行く日は蕎麦を食べることが多いかな

この日は駅蕎麦、”しぶそば”を使いました

しぶそばは何気によく使っています

もりの特盛か、親子丼セットにすることが多いですね

本当はセットはカツ丼セットをいただきたいところですが、ほら、揚げ物断ち中でしょ

ちゃんと自粛しているのですよ

で、この日も特盛か親子丼セットにしようと券売機の前に立ったのですが・・・・

券売機で食券を購入すると自動的に厨房にオーダーが伝わるシステム

なので番号を呼ばれるまで待っていればいいのですが、この日は食券を買って30秒も経たないうちに自分の番号がコールされました

天麩羅が揚げ置きだったにしても早過ぎだろう?と思いながらカウンターに行くと

「すいません 今穴子を揚げてる最中で時間がかかってしまいますが良いですか?」と

ぬぁにぃ、揚げている最中だとぉ〜、つまり揚げたてのが食べられるんだ

良いとも良いとも、時間どれだけかかってもいいよ

ラッキー^^¥

ますは汁を一口

最初は天麩羅から離れた場所のを掬います

これは汁の素の味を楽しむため

出汁の香るちょっと甘めの汁、薄味ではありませんが、しっかりした濃さは無いです

月見、天玉には合うけれどコロッケ蕎麦は合わないように思える味

(なので自分はしぶそばでコロッケ蕎麦を食べたのは1回きり)

自分はコロッケ蕎麦には濃いめの汁と合わせるのが好き

例えば東神奈川駅のホームの蕎麦、ブラックラーメン並みに濃い色の汁のそのガツンと来る香り、しっかり濃い汁がコロッケと良い相性(あくまで個人の感想です)

そして天麩羅をしっかり汁に浸します

天麩羅の油が混ざり込んだ汁を一口

旨味にコクが加わって美味しさUP

そして汁が染み込んだ天麩羅の衣がまた美味しい

世の中に”ヌキ”があるわけだと納得してしまう美味しさ

一通り味のチェックを行った後は一気にいただきます

駅蕎麦っていいですよね^^¥

この日は雷門音助さんの 独演会

SSブロガーのkinkinさんも合流

14時、開演です

<子褒め>

お世辞が使えるようになったら一人前だと言われます

「うぉーい、タダの酒飲みに来たぞ 飲ませろーい」

隠居の所へやってきた八つあん

「へ、ネタは上がってんだ グズグズ言うないシミッタレめ 表でタツ公に聞いたんだ ご隠居のところに、タダの酒があるから好きなだけ飲んできていいって」

入ってくるなり、『タダの酒飲ませろ!!』と言って隠居を仰天させた

これは『タダの酒』ではなく『灘の酒』の聞き間違いであったのだが、八つあんの態度に隠居は呆れた

八つあんそこにお座りよ、『口が悪いと損をするぞ』と忠告

「飲ませないとは言わないが、口の聴き方ってのがあるだろう 人様の家で酒の一杯でもご馳走になろうってんなら世辞の一つでも言ったらどうだい」

「世辞ぃ?そりゃあ無理だ、褒めるところがねぇもの」

「呆れたね あたしを褒めるのが照れくさいなら家でも褒めたらいいじゃあないか いつ来てもお部屋の掃除が行き届いております、壁の掛け軸は大層立派でございます、くらいのことを言ってみろ あたくしもその方に趣味がないわけではない ついては話し相手に一杯ってな話にもなる」

「あぁそうか そういやぁいいんだな わけないよ ご隠居のお部屋は、いつ来ても取り繕ったようにキレイですな 掛け軸は安くないよ、奢ってやんね、シミッタレのくせに……どうだ、飲ませるか」と、お世辞にまったくなっていない

「お前は口の利き方がぞんざいでいけない ついちゃあ聞くけど、例えば久々に往来で持って友達やなんかと会ったとしよう なんてぇ挨拶をするんだい?」

「友達?久しぶりだろ?決まってらぁな、『この野郎生きてやがったな』てなことを言うよ」

呆れる隠居さん

「仲間内じゃあいいかもしれないが、こういうことを人様に言ってはいけない そういうときは、『しばらくお目にかかりませんでしたがどちらへおいでになりましたか』向こうで持って商売用で上方へとでもおっしゃったら『道理で大層お顔の色がお黒くなりました でもご安心なさい あなたなんぞは元がお白いのだ 故郷の水で洗えばすぐに元通りお白くなります お店は益々繁盛、旦那の信用も厚くなる おめでとうございます』と言ってごらん『いっぱいやりましょう』と言われるだろう」

「言われなかったら、隠居が飲ませてくれる?」

「そういう時は歳を聞くんだ 失礼ですがあなたはお幾つでいらっしゃいますか、とな 先方が四十五と言ったら、『お若く見えますね厄そこそこです』と言えばいい」

「分かった 四十五が来たら百そこそこ」、「百では無い、厄だ」、「出し抜けに五十が来たら」、「臨機応変に四十五六と言うんだな」、「六十が来たら?」、「五十五六」、「七十が来たら?」、「六十五六」、「八十が来たら?」、「その順だ内輪に言えば良いんだ」

「なるほどね、あ、ついでに聞きてぇんですがね、子どもに対しても小さく言えばいいの?」

「どうしたんだい、藪から棒に」

「いや実はね、あっしの隣の竹のところにね、赤ん坊が産まれちゃってね 長屋の付き合いだとか何とかで、五十銭取られちまったんですよ 悔しいからいつか元をとってやろうと思ってたんですがね 世辞を言って一杯奢らせたら愉快だと思ってさ」

「そうだな、そういう時は親が喜ぶことを言うんだ、『このお子さんは貴方のお子さんですか 道理で福々しいお顔をしています 栴檀は双葉より芳しと言い、蛇は寸にしてその気を現すと言います 先だって亡くなられたお爺さんに生き写しで長命の相があります 私もこーゆうお子さんにあやかりたい』と」

「上手いこと言うね じゃぁ竹のところに行って飲んできます また来ます」

伊勢屋の番頭が歩いて来た

「番頭さん、こんにちは」

「おや、町内の色男」

番頭さんの方が世辞が上手い

「番頭さん、しばらくです」、「さっきお湯で会っただろう」、「その前はしばらくでしょう」、「煙草屋の前で2時間ほど話をしたな」、「その前はしばらく」、「何処の挨拶だw まぁその前は大阪に行っていた」、「でしょう、顔がお黒くなりましたね」、「おや、口が上手くなったね そんなに黒くなったかい」、「真っ黒です 顔の裏表も分からないぐらい 大丈夫こちらの水で洗えばもっと黒くなる 旦那の信用も増して帳面誤魔化すな」、「ヤダよ、そんな事言っちゃ~」

「ところで、番頭さん、お歳は幾つです」、「往来の真ん中で聞くんじゃないよ 若いのには負けないと言っていたが、もう駄目だ」、「ダメ? 歳が無い?」、「私はイッパイだ」、「イッパイって、バケツに?」、「四十だ」、「四十とはお若く見える、どう見ても厄そこそこです」、「軽いめまいを感じるね」、「四十五から上を教わってきたから、四十五と言って下さいな」、「言ってあげよう。四十五だ」、「四十五とはお若く見えますな・・・」、「そりゃそうだろう 四十だから」、「さようなら」

大人は駄目だから、今度こそおごってもらおうと竹さんの所を訪れた

「お前の所は赤ん坊が産まれて弱っているんだってな」

「弱っているんじゃ無くて祝っているの」

「そうだってな~、お悔やみにも来なくて・・・」

「そんな事言うんだったら帰ってくれ」

「褒めに来たんだ 赤ん坊は何処だ」

屏風の陰で寝ている 産婆さんが大きい子だと褒めていた」

「これは大きい。頭が禿げて、眼鏡掛けて、ヒゲはやして・・・」

「それは爺さんが昼寝をしているんだ 赤ん坊はこっちだ」

「小せえな 育つかな 赤い顔してるぞ 小さいけど紅葉のような手だな」

「おっ、いいことを言うね たまにそういうことをいうから俺はお前さん好きだよ」

「でもロクな大人にならないよ、こいつは こんな小さな手をして俺から五十銭ふんだくったんだからね」

「やめろよ もう返すよ」

「でも…お人形さんみたいだな」

「うまいこと言うねえ おめえだけだ 人形みたいだって言ったのは」

「お腹を押すとキュキュッて泣くよ」

「おい,よせよ,壊しちゃうよ」

「うん、うん、じゃあ、そろそろ 竹さん、これがあなたのあなたのお子さんですか」

「俺の子だよ」

「本当?違ったって女は言わないんだよ」

「また始まった…改まって聞くな それでなくても酒屋に似ていると言われるんだ 俺の子だよ」

「道理でふてぶてしい顔をしている 洗濯は二日有れば乾くでしょう、蛇はスマトラで遠方だ 先だって亡くなったお爺さんに似て長命丸で・・・」

「お爺さんは、そこで昼寝をしているよ 婆さんは買い物だ」

「私も、こーゆうお子さんに蚊帳吊りたい、首吊りたい」

「危ないな」

「竹さん、この子はお幾つで・・・」

「見て分からないか? 生まれて七日目だよ」

「初七日?」

「お七夜と言うんだ まだ、一つだ」

「一つとはお若く見える」

「何言ってんだ、一つで若かったら幾つに見えるんだ」

「どう見てもタダでございます」

(>▽<*)www☆

<置き泥>

暑い夏の寝苦しい夜、長屋で寝ていた男は物音で起き上がった

その物音は長屋に押し入った泥棒によるものだった

「静かにしやがれ。いいか騒いだら刃物で刺し殺すぞ」

そう言って泥棒は胸元の刃物をちらつかせる だが、その脅し文句もどこ吹く風 長屋の男は少しもビビってない

ん? 泥棒はその反応に逆にドギマギ

盗めるものがないかと部屋を見回すが、汚いうえに家財道具はない

男を見ると、ふんどし一つ、身ぐるみ剥がす前に身ぐるみが剥げている状態だ

泥棒は反省した、金品を奪うために押し入ったのに、金も家財道具もないところに入ってしまった自分の目利きのなさを

「ところで、なんでこんなに貧しい生活してるんでぇ」

「俺は大工なんだが、ちょっと博打にハマりすぎて一文無しになっちまってね」

「じゃぁしょうがねぇ、今日はとりあえず見逃してやるわ」

そういって泥棒はそそくさと帰ろうとするが、男が引き止める

「おまえに頼みがあるんだが、30銭貸してくれないか」

「テメエに貸す銭なんて無いわ」

「30銭で米買って、薪買って、飯炊いて、晴れれば仕事に出られる 貸してくれよ 返すから」

「ダメだ」

「鼠小僧みたいに義賊になれば、どっかで助けてくれるよ」

「ダメだ」

「そうか、貸さなくても良いんだ この長屋は36軒有るんだぞ いろんな人間が住んでいるんだ 相撲取りだって三人いるんだ 木戸の所に行ってカンヌキかって『泥棒~』って叫べば、みんな出て来て袋だたきになって警察に突き出されるんだ」

「冗談言うな」

「ダメなら木戸に行って・・・」

「チョット待て 悪い野郎だな やるから待てろ」

ついに脅かされて30銭出した

「アリガトウよ でもこれじゃ~おかずが無いよ あと20銭貸してくれよ」

「とんでもない ダメだ」

「ダメかい だったら、木戸の所に行ってカンヌキかって大きな声で『泥棒~』って叫べば・・・」

「待て、まて、悪い野郎だな」、と更に20銭取られてしまった

「アリガトウよ 働いて必ず返すからな あっ、仕事をしようにも大事な商売道具を質に入れちまったんで大工道具もねえ、悪いんだが・・・」

「これで質屋から道具を取り返しねえ」

「え、くれるのかい? ありがたいけどねえ、でも道具だけあっても、裸じゃ仕事に行かれないからなぁ 半纏も質屋なんだ」

その言葉に泥棒はまたまた金を出してしまう

「いや~ありがてえ これで商売が… いや、駄目だ 長屋の家賃がたまっていて外にでたら大家に見つかって金を取られちまう」

「いくら溜めてるんだ ほらよ」

その言葉に泥棒はまたまたまた金を出す

男はこの状況に味をしめ色んな理由をつけて金を出してもらう

泥棒は混乱し自分でもわけがわらかず、しかたなく金を出し続け、もはやすっからかん

さすがに泥棒も我に返り、長屋を逃げ出した

すると男が「おい、泥棒!」と呼び止める

「そっちが俺から金を取っておいて、泥棒なんて呼ぶんじゃねえ」

「わりいわりい、でも名前がわからねえから」

「それでなんだ、まだ金がほしいのか」

「違うよ よかったら来月、また来てくれねえか」

ヾ(≧▽≦)ノギャハハ☆

ここで中入り

中入りの後はもう一席

<長屋の花見>

貧乏長屋の一同が、朝そろって大家に呼ばれた。

みんなてっきり店賃の催促だろうと思って戦々恐々

なにしろ、入居してから二十年、一度しか店賃を入れていない者もいれば、親の代から払っていない者も

凄いのは「店賃てな、何だ?」と言うものもいれば、「店賃?まだもらっていない」と逆に貰うつもりでいる奴も

おそるおそる皆で大家さんとこに行ってみると

「ウチの長屋も貧乏長屋なんぞといわれているが、景気をつけて貧乏神を追っぱらうため、ちょうど春の盛りだし、みんなで上野の山に花見としゃれ込もう 玉子焼きと蒲鉾、酒も一升瓶三本用意した」

と、大家さん

それを聞いて一同大喜び

ところが、大家さん言うには

酒は実は番茶を煮だして薄めたもの

色だけはそっくりで、お茶けでお茶か盛り

玉子焼きと蒲鉾も偽物

「本物を買うぐらいなら、無理しても酒に回す」

と大家が言う通り、中身は沢庵と大根のコウコ

毛氈はムシロ

店賃を払っていない弱みもあり、まあ、向こうへ行けばがま口ぐれえ落ちてるかもしれねえと、情なくもさもしい料簡で出発した

初めから意気があがらないことはなはだしく、でも上野の山に到着

桜は今満開で、大変な人だかり

毛氈のムシロを敷いて、

「一つみんな陽気に都々逸でもうなれ」

と、大家さんが言っても、お茶けでは盛り上がらない

誰ものみたがらず

蒲鉾を食う段になると

「大家さん、あっしゃあこれが好きでね、毎朝味噌汁の実につかいます」

「練馬の方でも、蒲鉾畑が少なくなりまして・・・うん、こりゃ漬けすぎですっぺえ」

玉子焼きは

「尻尾じゃねえとこをくんねえ」

あまりの盛り上がらなさに月番が大家さんに景気よく酔っぱらえと命令され

ヤケクソで「酔ったぞッ オレは酒のんで酔ってるんだぞ 貧乏人だって馬鹿にすんな 借りたもんなんざ利息をつけて返してやらぁ でも悔しいから店賃だけは払わねえ」

「悪い酒だな どうだ、灘の生一本だ」

「宇治かと思った」

「口あたりはどうだ?」

「渋口だ」

一人が湯のみをじっと見て

「大家さん、近々長屋にいいことがあります」

「そんなことがわかるかい?」

「酒柱が立ちました」

(>▽<*)www☆

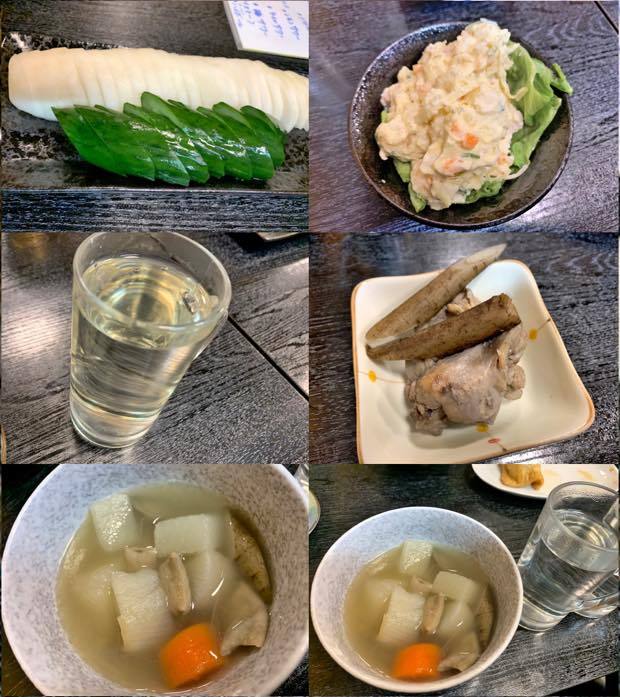

寄席の後は懇親会、会場だった二階席は元の居酒屋レイアウトに

まずはドリンクを選びます

一杯目はビールだね、やっぱり

花粉でやられた喉に泡泡の刺激が気持ちいいから

痒い喉に冷えたビールの喉越しが心地いい

ビールが喉の奥を掻きむしってくれて、なんとも気持ちいいのです

必ず一皿は大っ嫌いなモヤシが入るんだよなー

モヤシはさりげなくスルーw

甘めの酒の熱燗、妙に落ち着きますね

タダの酒ではありません、灘の酒でもないけれど・・・・って、よくよく考えたら白鶴って灘だ、一応灘の酒w

八つあん、結局タダ酒にありつけたのだろうか

この後はひたすら熱燗をおかわり

熱燗をちびりちびりと

でも熱燗は調子に乗ると電車を乗り過ごす確率が高くなりますから注意注意

最近はこうした心がけか乗り過ごす事がなくなりました^^¥

とある休日のこと

ジムから帰ってきたら晩御飯ができていた

なんと素晴らしい

こんなこと何十年ぶりだろう

心を入れ替えたのか、これからはこんな日が続くのか

そう期待したけれど

給食当番をやらなくても良かったのは

その日だけだったーー;)

昭和が香る狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席34 金原亭馬玉(小馬生) 独演会 [落語]

この日は横浜駅西口北出口近くにある狸小路に行ってきました

<味噌蔵>

驚異的なしみったれで名高い、味噌問屋

屋号を吝(しわいや)、屋名を吝兵衛(けちべぇ)

四十に手が届こうというのに独身

なぜかと言えば、嫁などもらって、まして子供ができれば経費がかかってしかたがないと言う程のケチ

お内儀さんは絶対必要と、親類一同が、どうしてもお内儀さんを持たないなら、今後一切付き合いを断る、商売の取引もしないと脅したので、食の細い女ならと泣く泣く嫁を娶った

赤ん坊ができるのが嫌さに、婚礼の晩から新妻を二階に上げっぱなしで、自分は冬の最中だというのに、薄っぺらい掛け蒲団一枚で震えながら寝ていた

が、どうにもがまんできなくなり、二階の嫁さんのところに温まりに通ったのが運の尽き

これなら早く貰っておけば良かったと言うほどに夫婦仲は円満になった

半年もすると嫁さんの腹の中に、その温まりの塊ができてしまった

振りかかった災難に頭を抱えた吝兵衛、番頭に相談すると、臨月が来たらかみさんを腹の赤ん坊ごと実家に押しつけてしまえばいいと言う

そうすれば費用はみなあちら持ちだと聞いて、ケチなだんなはやっと一安心

十月十日がたって、無事男子を安産の知らせが届いたので、吝兵衛、小僧の定吉をお供に出かけることにする

定吉に大きな重箱を持たせるのを見た番頭、先方への土産に商売ものの味噌を詰めるのだと思い準備しようとすると違うと怒られる

これは先方で出されたご馳走をこっそり詰めて持ち帰ってくるためのものだと言う

「番頭さん、今日は風が強いから火事に気をつけてください 特に三番蔵は全財産が入っている その時は商売物の味噌で蔵の目塗りをするよう」

「旦那様のお言葉とは思えません それはもったいない」

「焼けた味噌は芳ばしい、良いおかずになる 剥がして皆のおかずだ」

そう言い残して旦那はお出掛けになった

旦那は道々定吉に「帰ってくるときはわざと良い履き物に履き間違えて帰ってくるんだぞ、いいな」と言い含める

旦那は初めての里帰り、今晩は泊まってくるだろうと読んだ奉公人たち

「私は、奉公に来てから味噌汁の実が入ったのを知りません。先日タニシが二匹入っていたので嬉しかったが、つまめません。自分の眼玉が薄い味噌汁に映っていたのです」

などと旦那がケチである故の被害を切々と訴える

「今日は旦那様はお泊り、どうでしょう日頃の鬱憤を晴らすということで今日は皆で飲み食い放題で楽しもうじゃありませんか 勘定は番頭さんが帳簿をどがちゃかどがちゃかと・・・・」

「お前は一体何を言っているんだ 旦那様の留守中にそんなことをして、しかも帳簿をどがちゃかにだとぉ! うん、実は私もそう考えていた」

「おどがしちゃぁいけませんよ じゃぁ早速皆に何を食べたいか訊いて回ります」

そうしてお酒と、お酒の肴に大皿にマグロの刺身、タコの酢の物、ブリの照り焼き、鯛の塩焼き1匹丸ごと、サツマイモ5貫目、権助はシシだと言うが良く聞くと寿司、田楽、と皆の注文が纏まった

それらを買ってくるように言う番頭、でも田楽は冷めると不味いので、手間でも2.3丁ずつ焼けたら運ぶように豆腐屋に伝えておくようにとの指示も

そして酒と田楽以外のアテが揃い、宴会が始まった

普段飲まない酒ですから、直ぐ酔いは回って、深川に相撲甚句に磯節と、陽気などんちゃん騒ぎ

さて、こちらは旦那

あまりにも風が強いので心配になってしまい泊りを勧められるのを辞退して帰ることにした

が、定吉が折角いっぱいにご馳走を詰めた重箱を忘れてきてしまったのですっと小言を言っている

しかも良い履物にわざと間違えるように言われた定吉は良い下駄と良い草履を片っぽづつ履いている始末で、それにも小言

そうして豆腐屋さんの角に来た

「豆腐屋さんも偉いな、まだ仕事をしているよ かなり忙しそうだけれど今日は近所で何か宴会でもあったのかね」

更に歩いてゆくと何やら賑やかな声が聞こえる

「随分とハデに騒いでいる家があるな ああいうのは旦那の心がけが悪いんだ」

歩いてゆくとだんだん声が大きく聞こえてくる

「はて、宴会はウチの近所か・・・・やっ、あの声は甚助の声じゃないか? 唄は番頭の声だ」

胸騒ぎがして急いでウチに戻ると案の定宴会はウチ

節穴から中の様子をうかがってみると・・・・

手代の甚助が、「家の旦那は外で下駄を拾ってこさせ、『焚き付けに使う、鼻緒は羽織の紐にする』 たき付けは分かるが、鼻緒の紐は考えられない

番頭さんは偉い、割前を取らずに、帳簿をどがちゃかどがちゃか」だのと言いたい放題

「だんながもし途中で帰ったら、鯛の塩焼きを見せれば、旦那は塩焼きはイワシしか知らないから、たまげて人事不省に陥る。寝かせちまって、あとは夢を見たんでしょうとゴマかせばいい」

吝兵衛さんはカンカン、ドンドンと戸をたたき 「おい、あたしだ」

一同、酔いもいっぺんに醒め、急いで膳を片づけたがもう遅い

「贅沢な料理を並べておいて、鯛の塩焼きだって里で見たばかりだから目は回さないが、この入費は給金からさっ引くからな、覚悟しろ お前らは皆暇を出す ドガチャカなんぞさせてたまるか 酔っ払いなんて用が出来ない、早く寝ろ、寝てしまえ~」と怒っているところへ、戸をたたく音。

「焼けてきました 焼けてきましたよ」

さては火事だと驚き「どちらから」

「横町の豆腐屋から」

「どんな様子です」

「今のところ二、三丁焼けてきました。あとからどんどん焼けてきます」

これは火足が速いと、慌てて戸を開けると、プーンと田楽味噌の匂い

「いけない。味噌蔵に火が入った」

(>▽<*)ww

<井戸の茶碗>

麻布谷町に住む、屑屋の清兵衛さん

正直一途な男で、人呼んで「正直清兵衛」

ある日、とある裏長屋に入っていくと、十八、九の、大変に器量はいいが、身なりが粗末な娘に呼び止められ、家に入ると、待っていたのはその父親

うらぶれてはいるが、人品卑しからぬ浪人

屑を買い受け、帰ろうとすると仏像を買って欲しいと頼まれまた

ところが清兵衛さん、実は骨董品の目利きには自信がなく、「自分は骨董には目が利かなくて高いものを安く買ってしまうのは申し訳ないし、かと言って自分が損するのも嫌でございますから」と断った

しかし娘の父親は「無理を承知で何とか」と頼んだ

娘の父親は清兵衛さんに事情を打ち明けた

名は千代田卜斎(ちよだ・ぼくさい)といい、元はしかるべきところに仕官していたが今は浪人に成り果て、昼は子供に手習いを教え、夜は街に出て売卜(易者)をして娘のお市と二人で細々と暮らしを立てていると言う

そんな慎ましやかな暮らしも昨今の長雨で風邪をひいてしまい、仕事もできず薬となんやかんやと金がかかり、金が必要になったと

その千代田卜斎が家に古くから伝わるという煤けた仏像を取り出し

「これを200文で買ってもらいたい」と頼む

清兵衛さんは目が利かないからと断るが、結局頼まれるがままに引き取ることにした

「買い取ることはできませんので200文で預からせてください それでそれ以上で売れたら儲けの半分をこちらにお届けにあがりますから」

そう話を付けて仏像を引き取った清兵衛さんは仏像を籠に入れ、「屑ぃ~」と流し歩いていた

細川屋敷の下を通りがかったところで高窓から外を眺めていた若い勤番・高木佐久左衛門に声をかけられた

「おい屑屋 その籠の中のものは仏像か?」

「はい、仏像でございます」

「ならば一寸見せてくれ なに、まわって来ることはない 今から笊を降ろすからそれに乗せてくれ」

言われた通りに仏像を笊に乗せ、侍は笊を引き上げ仏像を手に取り眺めた

仏像の中でコトリと音がした

「ははぁ、これは腹ごもりという奴だな」

「腹ごもりとは何です?」と中間

「仏像の中に仏像が仕込んであるもので縁起物だ」

「屑屋、これはよい仏像だ 気に入った 幾らだ?」

「それはさるお方から200文で預かったものですからそれ以上の値段ならば幾らでもいいです」

「何だ 正直なやつだなw では300文でどうだ?」

商売成立、仏像は300文で売れた

高木佐久左衛門は中間にぬるま湯を持って来させ煤けた仏像を洗い磨き始めた

磨いていると台座の下の封をしていた紙が剥がれ外れた中から小判が出てきた

数えると50両あった

300文で50両とは儲かりましたねと言う中間に「私は300文で仏像を買ったが50両を買った覚えはない」と戒める

「仏像を売るようではよほど貧乏しているに違いないから、これは返してやりたい」

と、言ったものの仏像を売った主はわからないし、屑屋の名前も聞いていない

困り果てていると「屑屋は縄張りがあってだいたい同じところを流しているそうですから待っていればそのうち前を通るかもしれません」と中間

良いところに気がついたと中間と二人、毎日窓の下を覗いていた

屑屋が通ると

「おい屑屋 顔を見せろ・・・・・」

屑屋が通る度に顔を改めたので、これが業界の評判になり、多分仇でも探しているんだろう、という噂になる

実は清兵衛さんは風邪をひき、しばらく外に出ていなかったのでこのことは知らなかったが噂を聞き、それは多分自分じゃないかと仲間に言った

仲間は「一体何があったんだ? えっ?仏像を売ったって? それだ 古い仏像だったんだろ? 多分磨いた時に首が取れたとかで縁起でもないと怒ってるんだ 多分、売った屑屋の首も落としてやろうと・・・」

「ええええっ、私はどうしたらいいのでしょう」

「細川屋敷の付近では声を出さずに通り過ぎれば見つからないから大丈夫だよ」

「そうですね」と清兵衛さん

でも癖とは怖いもの

つい「屑ぃ~」と声を出してしまった

呼び止められ高木佐久左衛門の前に連れてゆかれた

「ご勘弁してください」と懇願する清兵衛さんに

「何を勘違いしておる 実はな・・・」

高木佐久左衛門は50両の事を話し、「即刻届けてきてくれ」と言いつけた

清兵衛さんは驚いて千代田卜斎の家に行き、仏像が300文で売れたことを告げ、利益の半分の50文を渡した

「買った値段より高い値段で売るのは商人の才覚、私に半分渡す必要もない」と言う千代田卜斎に「最初の約束でございますから」と受け取ってもらった

その後、仏像より50両でてきたことを話し、金を渡すが、律儀一徹の千代田卜斎

「売ったからにはもうこの金は自分のものではないから受け取るわけにはいかない 先祖様が子孫の為にと仏像の中に入れた50両 家に伝わる仏像を自分の不徳によって手放したのだからその金は自分は受け取る資格はない その金は今の仏像の持ち主のものだ」

と突っぱねる

清兵衛さんは千代田卜斎を説得しますが頑として受け取りません

挙げ句の果てには「刀にかけても受け取れぬ」と怒り出した

仕方なく高木佐久左衛門のところに持って帰るのですが、高木佐久左衛門も受け取らない

高木佐久左衛門は高木佐久左衛門で「刀にかけても・・・」

板挟みに困り果てた清兵衛さん、千代田卜斎の住む長屋の大家に相談をした

「”花は桜木 人は武士”と言うが近頃にないいい話だ」と長屋の大家は感激して仲介を買って出ます

大家の案は千代田卜斎に20両、高木佐久左衛門に20両、間に入って苦労した清兵衛に10両を渡すというもの

高木佐久左衛門は承知したが千代田卜斎はまたしても拒絶

「受け取れば恵んでもらったのと同然、侍として全てを失ったが魂だけは無くしたくない」と言う

「それなら20両と引き換えに何かを高木佐久左衛門様に渡したらどうでしょう これならただ恵むということにはならないはず」と大家

それに納得した千代田卜斎、だが何も金目のものはない

何でもいいですよという大家の言葉に普段から使用している祖父の代から伝わる小汚い茶碗を高木佐久左衛門に譲ることでこの騒動は収まった

その後、この噂が細川家中に広まり、ついには細川侯の耳にも入ります

高木佐久左衛門は細川侯の御目通りを許され、貰った茶碗も見せます

「ほう、なかなかに小汚い茶碗だのう」と細川侯も苦笑

この時偶々細川家に出入りの鑑定家が同席していて、茶碗を見て目の色が変わった

「殿、拝見させていただいてもよろしゅうございますか」

手に取り眺め顔の色まで変わった

「殿、これは井戸の茶碗と申しまして世に二つと無い名器、大層値打ちのあるものです」

「何? 高木、この茶碗余が貰い受けるぞ」

お殿様が貰い受けると言うのですからタダってことはありません

300両が高木佐久左衛門に渡されました

300両を目の前に高木佐久左衛門は困ってしまった

茶碗は元は千代田卜斎から譲ってもらったもの

この300両を一人で受け取っていいものだろうか

で、清兵衛を呼びつけ「半分の150両を渡してほしい」と頼んだ

「50両であの騒ぎだったのですよ 150両なんかとんでもない」と嫌がるも渋々頼みを受け入れて150両を千代田卜斎の所に持っていった

やはり千代田卜斎は受け取らない

そこで清兵衛さんは「何でもいいから前みたいに150両のカタになるのを譲っては」と尋ねます

「しかし何も無いが・・・」と悩む千代田卜斎、ハッと妙案が浮かびます

「高木氏は独り身か? 我が娘、母親が亡くなってからは男手ひとつで育てたが一通りのことは仕込んである 外に出しても恥ずかしくは無い もし高木氏に娘を貰っていただけるのなら嫁入りの支度金として150両を受け取ろう 高木氏の事は会った事はないが今迄の経緯で人柄は解る 高木氏に貰っていただけるのなら私も嬉しい 高木氏に話をしてくれないか」

清兵衛さんから話を聞いた高木佐久左衛門、「千代田氏の人柄は今迄の経緯でよく分かっている その千代田氏の娘御ならば間違いはない お受けしよう」と快く受けた

それを聞いて喜ぶ清兵衛さん

「ああっ、それは良かった 綺麗な娘さんですよ 今は裏長屋にいてくすんでいますが、こちらに連れてきて磨けばいい女になりますよ」と高木佐久左衛門に言うと

「いや、磨くのはよそう、また小判が出るといけない」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

ここで中入り

中入りの後はもう一席

<猫の災難>

たまの休みの日に朝湯から帰ってきて、一人でぼんやりしていると急にお酒が飲みたくなってきた熊五郎

しかし、酒はないし一文無し

「飲みてえな~、ノミテェ~」と唸っているところに、長屋隣のかみさんが声をかけてきた。

見ると、大きな鯛の頭と尻尾を持っている

「猫の病気見舞いに特大の鯛をもらって、身を食べさせた残りで、捨てに行く」 という

「大きな鯛の頭を捨てるのはもったいない 眼肉が美味いんだから、あっしに下さい」と、もらい受けた「猫のおすそ分けですか 猫によろしく言って下さい」

ビックリするような大きな鯛の頭だったので、こうすりゃでっかい一匹の鯛に見えると胴体部分にすり鉢をかぶせてみた

すり鉢から頭と尻尾がはみ出して、大きな鯛があるような形になった

アテはできたが肝心の酒がないなぁ、今度は猫が見舞いに酒を貰ってくれないかなw

なんて言っていると、そこに兄貴分が訪ねてきた

「酒や肴は自分が用意するから、一緒に飲まねぇか?」と嬉しい誘い

「外で飲むと白粉臭いのが横にいると酒がまずくなるから、ここで飲もう」と言われたが、「何も無いので・・・」とぐずる熊五郎

兄貴分が、ふと台所に目をやって、件の『鯛』を発見した

「いい鯛が在るじゃねぇか こんな立派な鯛があるならあるって何故言わないんだ」 すり鉢をかぶせてあるので、真ん中がすっぽり抜けていることに気づかない

「それでは、後は酒を買ってくるだけだな。どこの酒屋がいいんだ?」 近くの酒屋は二軒とも借りがあるので、二丁先まで行って、五合買ってもらうことになった

「火を起こして燗が出来るようにしておけよ 鯛の鱗を剥がすのは大変だからな気を付けろよ」と、兄貴分は熊五郎に言って酒を買いに出て行ってしまった

さあ、困ったのは熊五郎

いまさら『猫のお余りで、真ん中がないんです』、だなんていえる訳がない

思案した挙句、酒を買って戻ってきた兄貴分に「三枚におろした身を、隣の猫がくわえていきました」と告げた

「それにしても、まだ片身残ってんだろ」

「それなんだ。ずうずうしいもんで、片身口へくわえるだろ、爪でひょいと引っかけると小脇ィ抱えて」

「なに?」

「いや、肩へぴょいと」

おかしな話だ

「どっちの隣だ? 俺が文句を言いに行ってくる」

「ちょっと待ってくれ。隣の家には、日ごろから世話になってるんだよ 『我慢してくれ』」と熊に言われ、文句を言うのは諦めた兄貴分

他の何かで飲もうと言う熊五郎に「今日は鯛で飲もうと決めたんだから今更変えられるか」と、不承不承代わりの鯛を買いに出て行った

「あ~、助かった しかし、どんな酒を買ってきたのかな?」 安心した途端、急にお酒が飲みたくなった熊五郎

「どうせ兄貴は一合上戸で、たいして飲まないからな 少しぐらい飲んだって大丈夫だろう」 と、冷のまま、湯飲み茶碗に注いでごくごくやった

「いい酒だ、旨い酒で滅多に飲めないよ」と、もう半分だけと言いながら、注いだらイッパイになってしまったので一杯

兄貴の分は別に取っておこうと、燗徳利に移していたら手元が狂って畳にこぼしてしまった

「うわっ、 もったいねぇな~」 畳に口をつけてチュウチュウ

気がつくと、もう燗徳利一本分しか残っていない

やっぱり隣の猫にかぶせるしかないと

「猫がまた来たから、追いかけたら座敷の中を逃げ回って、逃げるときに一升瓶を後足で引っかけて、全部こぼしちまった」

と言い訳することに決めた。

「そう決まれば、これっぱかり残しとくことはねえ」と、熊五郎、ひどいもので残りの酒をグイーッ

とうとう残らずのんでしまった

いい心持ちで小唄をうなっているうち、「こりゃいけねえ 猫を追っかけてる格好をしなきゃ」

と、向こう鉢巻に出刃包丁、「あの猫の野郎、とっつかめえてたたっ殺して」と一人でがなってると、待ちくたびれてそのまま白川夜船

一方、鯛をようやく見つけて帰った兄貴分

熊は寝ているし、一升瓶をみたら酒がすべて消えている

「なにやってんだよ」

「ウ~、だから、隣の猫が~」

「瓶を蹴飛ばして倒したと なんて事を~ ん? この野郎、酔っぱらってやがんな てめえが飲んじゃったんだろ」

「こぼれたのを吸っただけだよ」

「隣に怒鳴り込む」と、兄貴分がいきまいている所へ、隣のかみさんが怒鳴り込んできた

「いい加減にしとくれヨ 家の猫は病気なんだよ お見舞いの残りの鯛の頭を、おまえさんにやったんじゃないか」

これで全部バレた

「どうも様子がおかしいと思ったよ この野郎、おれを隣に行かせて、いったい何をやらせるつもりだったんだ」

「だから、隣へ行って、猫によーく詫びをしてくんねえ」

(>▽<*)ww

寄席の後は懇親会、会場だった二階席は元の居酒屋レイアウトに戻ります

まずはドリンクを選びます

最初は麦酒で

ビールを飲み干したら熱燗にスイッチ

あとはひたすら熱燗をおかわり

ほら、落語で酒の噺があると飲みたくなるんだよね

特に熱燗

猫の災難のなかでは熱燗の用意をするのしないのってだけで実際には熱燗は飲んではいないけれど

酒が飲みたくなる噺って、猫の災難以外にも禁酒番屋、親子酒、試し酒、二番煎じなどがありますよね

この週末は特養に入所した婆さんの面会で岐阜へ

面会の予約が混んでいて、取れたのは土曜日の午後イチか日曜日の午前中

土曜日の午後イチだと高速をかなり飛ばさないといけません

それは疲れてしまいますから却下、日曜日の午前中で予約したのです

その後・・・・

口座から利用料金が引き落とされないというトラブルが発覚

銀行に確認する必要があり平日に岐阜に行く必要が出てしまいました

なので金曜日に休みを取って岐阜へ

そして無事問題解決(使用する通帳を間違えて手続きしてしまっていたと言う間抜けな話でした)

問題解決はいいけれど、面会は日曜日

土曜日はまるっと空いています

一旦横浜に帰るのも面倒

なので現地滞在

でも実家付近は特に何もないし

ちょっと車で足を延ばすのもいいかな

で、前々から行きたいと思っていた近江の八幡堀と彦根城に行ってみる事に

詳細は後日

昭和が香る狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席32 雷門音助 独演会 [落語]

いつもは昼を食べてから出かけるのですが、この日は10時に横浜駅に到着

実はメガネが壊れてしまい、開店時間に合わせて眼鏡屋さんに行ったのでした

そして、メガネが出来上がるまでの時間つぶしにヨドバシへ行ってカメラをチェック

一週間前に予約開始になったNIKONのZfの模型を触って、NIKONの販売員のおじさん(おそらく)とあーだのこーだの

そして勢いで予約しちゃいましたw(本体だけだけれど)

予約してお金も支払ったけれど、さてさてブツはいつ来るのだろう^^;

新しいメガネを受け取り、昼ごはんを済ませたら”はな家”へ

開門時間前に行って良い席をGETしないといけません

良い席とは壁にもたれる事ができる席

じゃないと腰が疲れてしまうから^^;

この日は雷門音助さんの 独演会

この後、SSブロガーのkinkinさんも合流

14時、開演です

<真田小僧>

「氏より育ち」と言って、育て方は難しいものです

「孟母は家を三度転じたり」、と言うように子供のために環境を考え三度も転宅をしたそうで

長屋の一人息子は、何か言いたげに火鉢の灰をかき回している

「おとっつぁん、お茶いれようか」

「いや、いらない」

「じゃあ、日頃お疲れでしょ 肩揉もうか」

「いや、肩は凝っていない」

「じゃぁ、腰さすってやろうか」

いやいらないと言っても親孝行したいなどと殊勝なことを言う

「とうちゃんは偶の休みにのんびりしているんだ 親孝行したいのなら、黙って外に遊びに行ったらいい」

「だって行くのには・・・」

「子供はハッキリ言いな」

「小遣いおくんな~」

「ハッキリ言いやがったな~ 今日の分は貰ったんだろ」

「もらったから明日の分貸してよ」

「明日になったら小遣い無いだろう」

「明日になったら明後日の分借りちゃうもォ」

「ドンドン借りていったら判らなくなるだろう?」

「そこが付け目だ」

「ダメだ」

「どうしても呉れないのなら、考えがあるぞ おっ母さんに貰うからいいや」

「おっ母さんのオアシはお父っつあんが預けてあるんだ だから『オアシをやるな』と言えば上げないよ」

「そうかなぁ、おとっつあんに『言い付けちゃうぞ』と言えば驚いて呉れちゃう」

「それって何だ」

「お父っつあんの居ないとき、おっ母さんの好きな人が来たと言ったら直ぐに呉れちゃう」

「チョットこっちに来い。俺の居ないときに何が有ったんだ」

「有ったんだとは甘いな」

「話せば小遣いやる」

「小遣い呉れれば話す 話して、小遣いやらないと言われても、話返せとは言え無い 寄席だって、木戸銭は先に払う」

「1銭やるから話をしろ」

1銭と聞いて不承不承話を始めた、「お父っつあんが横浜へ仕事に行ったとき、白い服を着てステッキを持ち、世を憚るのかサングラスした男の人が尋ねてきた おっ母さんは『ウチの人が居ないからお上がりなさいよ』と手を取って部屋に上げた」

「そっ、それで・・・」

「一銭だと話はここまで 続きはもう二銭くれたら話す」

「仕方ないな・・・ほれ」と、二銭出した

「それでおっ母さんは10銭呉れたよ 『表に行って遊んでおいで しばらく帰って来ちゃダメだよ』と言うから遊びに行っちゃった」

「バカヤロウ そん時は家に張り付いているんだ」

「直ぐ帰ってきたら、入口の障子が閉まっているんだ 指で穴開けて覗いた そしたら、布団が引いてあって、座布団じゃないよ 寝る布団 で、その男の人がおっ母さんの体に覆いかぶさって体を触って、おっ母さんたら、『あっ、そこ』とか『あっ、気持ちいい』なんて言っているんだ そうしたら男の人の顔が見えてさ、それがオイラも知っている人だったんだ お父ちゃんも知っていると思うな で、誰だか聞きたい?もう3銭おくれよ」

「やな野郎だな キレ場作って」

「嫌ならいいんだよ 知らない方がいいことってあるし 刃傷沙汰になるのもねえ」

「気になる言い方をしやがる」

「これからが一番イイところなんだ 3銭呉れたら全部話をするよ」

子供のペースになって更に3銭出すことになった

「障子を開けると、横町の按摩さんが肩揉んでたんだ アリガトウ」、と飛んで行ってしまった

いつの間にかおかみさんが湯から戻ってきていて障子越しにやり取りを聞いていた

6銭ふんだくられた亭主に呆れながら、息子に知恵が付いたと言うが、親父は悪知恵だとボヤく

「同じ知恵でも、真田三代記に出てくる、与三郎という子供は十四歳の時、お父っつあんや家来一堂が危ないときに命を助けた 武田勝頼という人が天目山で討ち死にするとき、信州上田に真田安房守昌幸が助太刀に来る途中で敵の軍勢に取り囲まれてしまった 敵は大勢で味方は少ないし、旅の戦だから兵糧が尽きてしまう 見苦しい死に方をするなら城を枕に討ち死にしようとした時、その子供で与三郎が『父上、これ位で驚くなかれ 願わくば我に永楽通宝の旗を六流れ許してくれたらこの囲みを解いて落ち延びてみましょう』と願った 真田の紋は”二つ雁金”で”六連銭”は敵の松田尾張守の旗印で、息子が敵の旗印を持つのは何か策があろうと許した この旗を持って大道寺駿河守に夜討ちを仕掛けた 松田尾張守と大道寺駿河守は、敵同士でも仲が良くないと子供心にも判っていた 同士討ちになり、その戦の最中真田軍は信州に落ち延びた 与三郎は真田幸村となって大坂方の軍師になった このため東軍は散々苦労をすることになったが、最後は策も尽きて討ち死にしたと言うが、薩摩に落ちたと言う説もある 自分は薩摩に落ちたと信じてる」

「ウチのあの子もこの位にはなれるかしら」

「何言ってんだ なわけない・・・・ん?おっかぁ、見ろよ帰ってきた」

「どこだい?」

「戸袋の陰で耳だけ出して、こっちの話を聞いているんだ」

「上がれ」

「お父っつあん怒っているからイヤだ」

「怒っていないから上がれ」

「怒っているよ。じゃ~、笑ってごらん」

「子供にあやされてるよ」と呆れるおかみさん

「さっきの6銭ここに出せ」

「もう無いよ 講釈聴いてきたから・・・」

「何聴いてきたんだ」

「真田三代記」

「なんだ今言っていた話じゃないか 長い話だ、覚えているところだけでも言ってみな」

先程話していた真田幸村の武勇伝をスラスラと話してみせた

「良く覚えたな 許してやるから外に行って遊んでこい」

「お父様にお聞きしたい」

「気持ち悪いな 何だ」

「紋てナ~ニ 家のは?」

「紋て言うのは印だ 我が家は”カタバミ”だ」

「六連銭って何あに?」

「銭が3個横に並んで、二列有る おっかぁ、銭出せ」、銭を並べて六連銭の旗印に並べた

「こんな感じに並ぶんだ 面白いな やらしてみて」

その銭を持って逃げだした

「待てッ、それで講釈聞きに行くのか」

「講釈じゃない、薩摩芋を買って食べるの」

「ウチの真田もサツマに落ちたか」

ヾ(≧▽≦)ノギャハハ☆

<悋気の独楽>

旦那は寄席を聞きに行くと出掛けた

おかみさんはヤキモチ焼きで、旦那が寄席には行かず、女の所に行くであろうと、小僧の定吉を尾行に付けた

あとをつけ歩く定吉だが途中で旦那に見付かってしまう

旦那は帰れと言ったが、「このまま帰ったらおかみさんに怒られるから一緒に行きます」と定吉は粘る

何とか帰えそうと旦那は頑張るが、気が付くともう女の家に着いてしまっていた

やむを得ず定吉をお妾さんに合わせ、手持ちが無かったのでお妾さんに小遣いを作らせ渡した

これで買収成功

お妾さんにおまんじゅうをもらってご機嫌で食べる定吉

ふと見ると綺麗な独楽が三つ置いてあった

あまりに素敵な独楽に思わず欲しいと言うとお妾さんは快くくれた

「これは辻占の独楽と言って、これらの三つ独楽は旦那様と私と奥様のことなの 旦那の独楽を回し、私の独楽と奥様の独楽を回すと、どちらかにぶつかる ぶつかった方にお泊まりになる よかったら奥にも有るのでお持ちなさい」

定吉はお土産をもらって喜んで、引き揚げてきた。

戸を叩いても誰も出てきてくれない

「だんなのお帰り」と大声で叫んで騙し、開けてもらったが、奥でおかみさんがお待ちだという

怖い顔をして待っていた

「どうだい? 旦那は女の所に行ったのかい 突き止めたんだろうね」

「いえ、その・・・店を出で追いかけたのですが、旦那の足が速くて見失ってしまいました」

と言いつくろった

渋い顔のおかみさん

「見失ったものは仕方ない ここにきて私の肩でも揉んでもらおうかね」

夜遅くて眠いのに肩を揉むことになった定吉、面白くない

おかみさんの後ろ頭を殴るようなゼスチャーで肩を叩いていたら鏡に映っていてバレてしまった

慌てて手振りを交えて言い繕う定吉、その拍子にもらった小遣いが落ち、おかみさんに見付かってしまった

「それは何だい?」

「いえ、これは何でもないです」

「お前がウソを付くだろうと思って、その後からお清にお前を付けさせたのを知らなかっただろう」

驚いた定吉、全てを白状した

「クヤシイね そうだったのかい」

「!?」

「お清はウソだよ」

「あら、みんなしゃべってしまった」

「ところで、旦那はお泊まりなるのかい、それともお帰りになるのかい」

「それでしたら、良い物があるんです この独楽なんです 辻占の独楽と言って昔、花柳界で流行ったんです この黒い独楽は旦那の独楽、赤いのがお妾さん、地味な色の独楽がおかみさんのです 三つ回して旦那の独楽がお妾さんの独楽に着くとお泊まりで、おかみさんの独楽に着くとお帰りになるんです」

「わかった、回してご覧」

「おかみさんの望み通りにならなくても知りませんよ 三つ回しましたよ おかみさんの独楽が旦那に近づいた、旦那が逃げる、おかみさんが追いかける、旦那が逃げる・・・コッツン、今晩はお泊まりです」

「クヤシイね。もういっぺんやってごらん」

「はい、分かりましたよ 旦那さんおかみさんが怒っていますから今度はお願いしますよ おかみさんの独楽は旦那の独楽のソバに置きますよ お妾さんのは離してっと・・・さぁ回った おかみさんが寄っていった、旦那が逃げる、おかみさんが追う、旦那が逃げる逃げる・・・、コッツン、お泊まりです」

「定吉 いっぺん独楽を調べてごらん」

「あッ!イケマセンよ 肝心の心棒が狂っています」

(>▽<*)www☆

ここで中入り

中入りの後はもう一席

<麻の暖簾>

按摩の杢市(もくいち)は、強情で自負心が強く、目の見える人なんかに負けないと、いつも肩肘を張っている

今日も贔屓の旦那の肩を揉んで、車に突き当たるのは決まって間抜けな目の見える人だという話をしている

療治も終わって気づくと夜も遅い

すっかり暗くなってしまって危ないから旦那が泊まっていけと言うが、元々目が見えないのだから昼間も暗闇も一緒、帰るという杢市

「すいませんが提灯を貸していただけないでしょうか」

「提灯?目が見えなくても提灯の灯りで何か違いがあるのかい?」

「いえ、目が見える人用なのです、先ほども話したように車に突き当たるのは決まって間抜けな目の見える人で、同じように夜道で突き当たられるのは目が見える人なのです だから目が見える人が気付くように提灯を持って歩くのです でも、この間提灯を持っていても突き当たられましてね 『目あきのくせにこの提灯が見えないのか』と言ったら『火が点いていません』と言われてしまってまいっちゃいましたw」

「はははっ、そりゃ目あきでも見えないなw ほら、そんなふうに危ないから泊まっていきなよ」

「いえ、実は出かけに”ひやおろし”を井戸に放り込んであるのです いい塩梅に冷えて美味かろうと^^;」

「そうか、でもな”ひやおろし”ならウチにもある よく冷えていて飲み頃だ これを飲み泊まっていきなさい」

そんなこんなで旦那の家に泊まることにした

”ひやおろし”をいただき、すっかりご機嫌になった杢市

旦那は女中に離れ座敷に柔らかな床を取らせ、夏のことなので、蚊帳も丈夫で涼しい麻のを用意してくれて、その上、枕元には番茶を土瓶に入れて置いてくれた

女中が部屋まで連れていくというのを、勝手知っているから大丈夫だと断り、一人でたどり着いたはいいが、入り口に麻の暖簾が掛かっているのを蚊帳と間違え、暖簾をくぐったところでぺったり座ってしまう

まだ外なので、布団はない

「えー、布団は敷いてないじゃないか・・・それにいやに狭い部屋だ 茶もないしと、飲んだ後は夜中に喉が乾くからないと困るんだけどな」と、ぶつくさ言っているうちに、蚊の大群がいいカモとばかり、大挙して来襲

杢市、一晩中寝られずに応戦しているうち、力尽きて夜明けにはコブだらけ

まるで、金平糖のようにされてしまった

翌朝、 旦那がどうしたのと聞くので、「小さな蚊帳で天井もなく、布団も敷いてなかった」と事情を説明すると、旦那は、蚊帳を吊るのを忘れたのだと思って、女中をしかるが、杢市が蚊帳と暖簾の間にいたことを女中から聞いて苦笑い

「いやな、あの部屋の入り口に先日麻の暖簾を吊るしたんだ 蚊帳はその奥 お前さんは暖簾をくぐったところで蚊帳の中だと勘違いしたんだ いったい、おまえは強情だからいけない」

と注意して、

「今度は意地を張らずに案内させるように」

と、さとす

杢市も納得して帰った

しばらくたって、また同じように遅くなり、この日は雷が鳴った

実は雷が大の苦手な杢市、杢市の方から泊めてくれと頼んだ

「目あきはピカッと光って心構えが出来てからゴロゴロって来ますから大丈夫なのでしょうが、私ども目が見えないものにとってはいきなりゴロゴロと来ますから心臓がぎゅーっと締められるようで怖いのです」

旦那は快く承知、この日も”ひやおろし”を振る舞った

旦那は女中に離れ座敷に柔らかな床と蚊帳の用意と枕元には番茶を土瓶に入れて置いておくように命じた

そして「この前のこともあるから部屋の入り口の麻の暖簾は外しておきなさい」

”ひやおろし”でご機嫌になった杢市

女中が案内しようと言うのにまた懲りずに杢市の意地っ張りが顔を出し、止めるのも聞かず、またも一人で離れの寝所へ

杢市は蚊帳を手で探り出すと 「これは麻暖簾、してみると、次が蚊帳だな」

二度まくったから、また外へ出た

まずはドリンクを選びます

飲みホのメニューから桜の舞が無くなっていました

残念、その代わり熱燗がメニューに加わっています

白鶴だけれど^^;

最初は麦酒で喉を潤します

喉が渇いていたようで、妙に進む進む^^;

ビールが空になったら熱燗にします

甘めの酒の熱燗、妙に落ち着きますね

しみじみ飲んじゃいそうw

でも好きなマヨが添えてあるから何とか食べられます

もう一つ大っ嫌いなものも登場、そう赤い色が付いた漬物

破片を一つ食べてみたけれど、辛い〜><

これだけはダメ、どうしてもダメ^^;

モヤシはまだ許す、でもキムチ、お前はダメだーー;)

(キムチと落橋はどうしても食べられないのです)

もう一本熱燗を頼んでちびりちびりと

熱燗もいいねぇ

でも調子に乗ると電車を乗り過ごしてしまいそうだからセーブ

実は自分は日本酒飲むと乗り過ごし率が高くなるんだよね^^;

でもセーブしたおかげで乗り過ごす事なく帰れました^^¥

クリクリ坊主で剥いたからまだ楽なんだけれど

それでもネットの半分剥いたところでうんざり

クリ、美味しいんだけれど

皮をむくのがねぇ・・・・

剥き方がいい加減だって?

!!! ( ̄ー ̄;)うっ

自分の栗ご飯は昆布茶と塩を加えて炊くだけ^^;

昭和が香る狸小路で落語会 はな家寄席30&31 [落語]

午前中は銀杏撮り

焼き銀杏の香ばしい匂いを振りまきながら海岸通を走ります^^;

午後は横浜西口の狸小路へ

この狸小路にある居酒屋さん(おでん屋さん)”はな家”では奇数月に落語会が開催されるのです

この日は第30回目の記念すべき日

なので真打の登場です

桂枝太郎さんの独演会

木戸銭は2500円(前売りだと2000円)、飲みホの懇親会も2500円

しかしここで驚きの発表が

武官肺炎こと新型コロナの蔓延で売り上げが芳しくなく、売り上げ確保のため朝まで営業することにしたので、暫く落語会を中止すると

残念だけれど仕方ないですね

<寝床>

ある大家の旦那さんは、「義太夫」を披露するのが何よりの楽しみ

この旦那は、近所の人や自分とこの長屋の住人を集めては「義太夫」を定期的に披露していました

自分の「義太夫」と豪華な料理に酒、さぞかし皆も喜んでいると思っている旦那さんですが、皆はというと、その時間が苦痛でたまらない

何故なら旦那さんの「義太夫」はお世辞にも上手いと言えるようなものではなく、はっきり言って下手

聴きたくはないですが近所の人は商売のこともあるし旦那さんには逆らえない、そして住人や奉公人はもっと逆らえない

つまりはパワーハラスメント、まるでジャイアンリサイタル

近所の人や店の使用人も、旦那さんが「義太夫」を披露する日になると、ありとあらゆる理由をつけては、逃げようとするのです

もちろん住人も理由を付けて逃げる者、嘘を付いて逃げる者が出てきます

この日は義太夫を披露する日

定吉に命じて、旦那は舞台の設定から、客席の設定など細かいところまで気配りをした

番頭の繁蔵に命じてご近所や長屋に声をかけさせた

繁蔵が近所長屋を全部回って帰ってきた

旦那さんが誰が来られるかを訊くと

提灯屋に最初に行ったら、開店祝いのほうずき提灯を明日までに三束五十注文を請け、手を真っ赤に染めて、てんてこ舞いで、来られないそうです

「仕事で有ればしょうがない・・・金物屋さんは?」

金物屋は今夜無尽の親もらいの初回だから出席しない訳にはいかず、残念ですがと

「用事があるのなら仕方がない・・・裏の吉田さんはどうだ?」

裏の吉田さんの息子さんは横須賀まで急用が出来て外出中で不在

おっかさんは高齢の上体調崩して寝ています

「今年は病人が多いな。気を付けなければいけないな、では小間物屋さんは?」

小間物屋のおかみさんは臨月で虫がかぶって行けないそうで

「病人なら仕方がないと言ってるだろ、豆腐屋さんは来るのか?」

豆腐屋は法事に出す生揚げやがんもどきを八束五十注文されて大忙しだそうで

がんもどきって作るのが大変だそうで、こうヒジキなんかを戻しましてね・・・と延々と製法を話し出す

「誰ががんもどきの製造法を聞いているんだ これないなら『こられません』でいい 長屋の連中はどうなんだ 」

頭(かしら)は成田山でゴタゴタがあって、深川の出張所ではだめなので成田まで行く約束があるのでこられません

「じゃぁ誰が来られるんだ」

長屋は全員来られません

「それなら店の使用人たちだけに聴かせましょう 皆、大丈夫だな」

一番番頭は二日酔いで頭が痛いと床に伏せっていて、籐どんは脚気で足がガクガクいうそうで寝ています

峰吉は胃ケイレンで、文吉は神経痛で、幸太郎は・・・ん~、眼病で、婆やさんはすばこで、坊ちゃんと一緒にお休みになっています

「で、繁蔵お前は?」

えエ!!私は・・・、お長屋を回ってきましたが・・・、聞けばいいんですよね、私一人で

「泣くな」

旦那さん、やっとみんなが理由を作って、来ない理由が分かった

「見台踏みつぶせ 師匠には帰ってもらえ、湯など空けてしまえ、菓子は捨ててしまえ、料理番を追い返せ!」

頭に来た旦那は、長屋は全員明日の正午に店(たな)を空けてもらう、店(みせ)の者は全員明日に暇(クビ)を出すと大騒ぎ

カンカンに怒って不貞寝してしまう

仕方なく繁蔵は長屋に店を空けるように伝えにゆくと、頭が戻ってきていて義太夫を皆が断ったと聞き、これはヤバイことになりそうだと皆を集めて相談していた

旦那は篤志家でいい人なのに、この義太夫だけがなぁ・・・と、お頭

そうそう前の番頭さんどうしているかなぁ

繁蔵さんの前の番頭さん、あの人いい人だったのにな

ほら年末に旦那が義太夫を語るから店を早仕舞いしろってって言い出した時に「お店は大忙しで休めません

私が1人で聴かせていただきます」と言って旦那の義太夫を1人で受けたんだ

でも殺人的な義太夫にたまらなくなった番頭さんは蔵に逃げ込んだのだが旦那は見台抱えて追っかけてきて引窓から番頭さんめがけて語ったんだ

蔵の中で義太夫が渦まいて番頭さんは半狂乱、ついには失踪してしまったよなぁ

長屋の一同、観念して義太夫を聴こうと決意、店に行く

一同になだめられ、ご機嫌を直して再び語ることにした旦那は準備にかかった

が、衣装をネズミに齧られてしまっていて着られない

代わりの衣装は間に合わず、仕方なく御簾を下ろして演じることに

やがて始まった旦那の義太夫をよそに、酔えば分からなくなるだろうと酒盛りを始めた

御簾が下りているから旦那からはよく見えないだろうと大胆に飲み食い

料理は旨いし酒もイイ、菓子もイイし義太夫がなければなお良いのに

この義太夫だけはねぇ~、酷い喉だねぇ、きっとあれは先祖が義太夫語りを絞め殺した祟りじゃないかな

でも、誉めてあげなくては「日本一!(酒が)」、「美味いゾ(羊羹が)」「待ってました~(お菓子を)」

「オイオイ、頭あげるな!危ない!頭を下げてな、まともにあの声にぶつかったらエライ目にあうよ

去年死んだ裏の爺さん、耳が遠いからって義太夫聴くときも頭を上げてたろ

でも義太夫を聴いた後で病に臥せってそのままあの世に逝っちまった

医者が胸を見たら大きな痣があって、あれは旦那の義太夫がまともに胸に当たった痕なんだと

旦那の義太夫を聞いて熱出す奴もいるし・・・義太熱って言うそうで学名はギタローゼって言うらしい

気を付けなけないといけないよ」

「なんだいその義太熱って、どんな症状が出るんだ?」

「節々が痛む」

お客一同、酔った勢いで全員居眠りを始めてゴロゴロ

静かになったので感にたえたのだろうと旦那さんが御簾を上げてみると、みんな寝ていた

旦那は激怒するが、何故か丁稚の定吉だけが泣いているのを見て機嫌を直す

おい、番頭、お前さん、恥ずかしくないかい? こんな小さな定吉が義太夫を聞いて、身につまされて悲しいと泣いてるんじゃないか・・・

定吉や、こっちィ来な おそれいった お前だけでも私の話を聞いてくれたのは、あたしゃ嬉しいよ で、どこが悲しかった?

お前は子供だから、きっと子供の出るところか?『馬方三吉子別れ』か?

「えーん、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない」

『宗五郎の子別れ』か? そうじゃない? あぁ『先代萩』だな?

「えーん、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない」

どこだい?

「あそこでございます、あそこなんでございます」と指をさす定吉

あそこだ~? あそこはあたしが義太夫を語った床(とこ)じゃないか

「あそこはあたしの寝床でございます」

(≧▽≦)/キャハハッァ♪♪

<木彫りの鯉>

京都、知恩院御影堂の建立のために召喚された甚五郎だが、道中追いはぎに遭遇し、身ぐるみ剥がされってしまった

無一文になった甚五郎、そこに通りかかったある庄屋に助けられその屋敷にやっかいになることになった

仕事は何をやっているかと訊かれ大工だと言うと、庄屋は「大工なら名人の左甚五郎は知っていよう うちにはその左甚五郎が居るんだ」と言われ驚く

自分が本物だと言おうにも、ふんどし一つの身では、天下の将軍のお声掛かりの甚五郎とは到底信じてもらえそうにない

黙って庄屋と一緒に庄屋の屋敷に行った

庄屋の話通り、そこでもう一人の左甚五郎が泊まっていた

しかしこのもう一人の甚五郎、庄屋にねだっては傍若無人のふるまいで、酒がまずいだの料理が下手だの言いたい放題、し放題

このままでは「左甚五郎」の名がすたれるが、「われこそ本物」と名のったところで「そっちが偽物」と言われてしまい、誰も相手をしてくれないだろうと、毎日苦汁を飲む思いで庄屋の下働きをしていた

ある日、京に上がる左甚五郎が近くの庄屋に泊まっていることが遠州の殿様の耳に届き、ゆかりの寺に彫り物を寄進させようと頼みに来た

これを聞いた甚五郎は、「ニセ者をあばけるはこの時ぞ」と自ら彫り物を寄進する事を申し出た

殿様も、天下の名大工甚五郎と庄屋の下働き大工との彫り物勝負、これは一興と、双方の大工に鯉を彫るように命じた

いよいよ披露の日となった

たくさんの見物者が泉水の周りに集まった

紫の袱紗をかけられた二つの木彫りの鯉が、三宝に上にのって出され、片方ずつ袱紗をとられていく

ニセの甚五郎の彫った鯉は、本物そっくりの出来ばえで、一同そろって歓声を上げた

一方、本物の甚五郎が彫った鯉は、とても魚とは思えない

これにはみんな顔を見合わせ苦笑い

ニセ甚五郎の勝ちとの声が出たところで甚五郎は双方の鯉を泉水に入れることを申し出た

「鯉は水の中で生きるものです 水から出ているものは鯉ではありません これらを水に入れて見ていただきたい」

殿様は笑いながら「往生際の悪い奴だ 勝手にするがよい」と言う

かくして二匹の鯉は泉水の中へ入れられた

するとニセの甚五郎の彫った鯉は、すぐに腹を見せて浮かび上がってしまった

しかし、もう一方の不恰好な鯉は、まるで尾をピチピチ跳ねて泳ぎださんばかりに見える

一同、思わずうなり声をあげた

そこで甚五郎が一言

「鯉は水の中にあってこそ鯉と言えましょう」

そして殿様に名を訊かれ

「左甚五郎でございます」

一同は全てを了解した

一方化けの皮が剥がされたニセの甚五郎、本物の甚五郎に問い詰められるかと真っ青になっている

その偽物に甚五郎、「そなたも腕がある、精進しなされ」

(≧▽≦)/フフッ

噺はもう一つありましたが時間が経ち過ぎて忘れちゃいました^^;

落語の後は懇親会

まずはビールで(* ̄0 ̄*)ノ口 乾杯!

ビールの後はひたすら麦焼酎のお湯割

寒かったから温かいのが飲みたくて

最後にナポリタンカレーが出てきました

最初見た時は「えーっ?」って思いましたが、食べてみたら結構美味しい

結構どころかかなり美味しかったかも

そして半年が過ぎ、紫陽花が色付き始めた頃のこと

復活するというお知らせがメッセンジャーに入りました

木戸銭は2500円(前売りだと2000円)で同じですが、飲みホの懇親会は3000円に値上がり

500円だけでいいの?って心配になっちゃいます

客足は戻ってきているのかな

で、7月の最初の週末のこと、狸小路へ出かけました

第31回はな家寄席、復活第一弾は瀧川鯉丸さんの独演会

<道灌>

横丁のご隠居の家へ八五郎が遊びに来る

武者絵を貼り混ぜた屏風が八五郎のの目に留まった

絵を勝手に解釈して、ははぁこれはこういう絵ですねと頓珍漢な解説をしてご隠居は呆れる

ご隠居が一々正しい解説を八五郎に聞かせるが、聞いている八五郎は駄洒落を飛ばして茶化す始末

そして、八五郎は狩り装束をした武者に女子が盆に山吹の花を載せて差し出している絵が気になった

八五郎に絵の説明を求められたご隠居が絵の解説を始める

「この武者は武将にして歌人であった太田道灌という人で、千代田のお城の城主だった人だ」

「えーっ、嘘だぁ 千代田のお城の城主は誰か知ってますよ 知らないって思って嘘を教えてぇ~ 千代田のお城の城主さんは徳川家康でしょ」

「いや、徳川家康が城主になる前の城主だ 千代田のお城は元々は太田道灌が城主だったんだ」

「ほぇ~ じゃぁ道灌って人から家康さんが家を買ったんだ 安く買ったのでしょうねぇ ”家やす”ってくらいだから」

と、茶化す八五郎

いつもの事なので軽くスルーするご隠居、そのまま解説を進める

「狩りに出掛けた折、急に雨が降り出した

一軒のあばら家を見つけた道灌は蓑を借りようと、その家に入り声をかけると、二八あまりの賤の女(しずのめ)が出てきた」

「二十八ですかぁ、いい年増だねぇ」

「二八というのは二十八ではない、二掛ける八、つまり十六ぐらいの賤の女だ、貧しげな家屋に似合わず、どこか気品を感じさせる少女であったという『急な雨にあってしまった 後で城の者に届けさせる故、蓑を貸してもらえないだろうか?』道灌がそう言うと、少女はしばらく道灌をじっと見つめてから、すっと外へ出ていってしまった

蓑をとりにいったのであろう、そう考え、道灌がしばし待っていると、少女はまもなく戻ってきた

しかし、少女が手にしていたのは蓑ではなく、お盆に乗せた山吹の花一輪であった

雨のしずくに濡れた花は、凛として美しかったが、見ると少女もずぶ濡れである

『お恥ずかしゅうございます』と言いながらそれを差し出す少女は、じっと道灌を見つめている

この絵はこの山吹の花を差し出すところを描いたものだな」

「それはないだろう、蓮の葉なら判るが山吹の枝では雨よけにならない」

「おまえも判らないのも仕方ない、道灌公も判らなかったからな

その花の意味がわからぬまま、道灌は蓑を貸してもらえぬことを怒り、雨の中を帰途についた

その夜、道灌は近臣にこのことを語った すると、近臣の一人、中村重頼が進み出て次のような話をした『殿、そういえば、後拾遺集の中に醍醐天皇の皇子中務卿兼明親王が詠まれたものに、”七重八重花は咲けども山吹の実の(蓑)ひとつだになきぞかなしき”という歌がございます その娘は、蓑ひとつなき貧しさを恥じたのでありましょうか』

それを聞いた道灌は、『嗚呼、余はまだ歌道に暗いのう』と嘆いたという

『しかし、なぜそのような者がこの歌を...』

と、中村重頼がそういうと、重頼も考え込んでしまった

道灌は己の不明を恥じ、翌日少女の家に、使者を使わした

使者の手には蓑ひとつが携えられていた

しかしながら、使者がその家についてみると、すでに家の者はだれもなく、空き家になっていたという

道灌はこの日を境にして、歌道に精進するようになり、ついには日本一の歌人になったという話だ」

この話が気に入った八五郎、誰かに教えてやろうと、古歌を書いてもらった

そして読んでみる

「ななへやへ・・・」

「おいおい、発音が違うよ、”ななえやえ”だ」

読み方も教わって家に戻った

帰宅すると丁度雨が降り出す

「誰か雨具を借りに来ないかなあ」と待っていると、友達が「これからちょいと遠出をするので提灯を貸してくれ」とやってくる

「蓑なら貸してやる」「蓑?お前は何を見ている?俺今合羽を着てるじゃん 蓑は要らない、提灯を貸してくれ」

「蓑を貸してくれと言ったら提灯を貸してやる」

と変な会話が交わされる

仕方なく友達が「蓑を貸してくれ」

「お恥ずかしゅうございます」

「何か悪いものでも食べたのか?」

そしてご隠居に書いてもらった歌を読み出す八五郎

でもスラスラとは読めない、で仕舞いには「これを読んで見ろ」と古歌を書いた紙を差し出した

「ななへやへ・・・何だこれは?聞いたことがないなあ、都々逸か?」

「おめえ、それを知らないようだと歌道に暗いなあ」

「おお、かど(角)が暗らいから提灯借りに来た」

ヾ(≧▽≦)ノギャハハ☆

そして次の噺はなんと洋物

原作はワーグナー、そうWilhelm Richard Wagnerなのです

ワーグナーが落語になるとは@@;)

なんでもワーグナーの催し物があって、そこで演じた噺なのだそう

ワーグナーの催し物に落語家を呼んだ企画者、エライ

この組み合わせは思いもしなかったなぁ

出囃子は当然何時ものでしたが、この噺をやる時は第一幕への前奏曲をアレンジして欲しかった

<ニュルンベルグのマイスタージンガー>

時は16世紀中頃、舞台はドイツのニュルンベルク

ヴァルターは、先祖代々の城を持つフランケン地方出身の若い貴族

以前から詩人に憧れを持っていたヴァルターは、故郷を出てニュルンベルクに到着します

彼はニュルンベルクでポークナー(金細工師)に斡旋を依頼しますが、そのときに聖カタリナ教会でエーファと出会い、二人は互いに惹かれ合いました

「あなたはもう婚約しているのですか?」とエーファに問いかけます

一緒にいたエーファの乳母マグダレーネは、「明日の歌合戦で優勝したマイスタージンガーが、エーファと結婚できます」と答えました

エーファの父で金細工の親方ポーグナーは、明日行われる聖ヨハネ祭の歌合戦の優勝者に全財産とエーファを与えることとしていたのです

ヴァルターはそれに出ればと思いましたが、”他の地方出身の若者"のため、歌合戦やマイスタージンガーについて何も知りません

そこに靴屋の徒弟ダフィトが「マイスタージンガーになるための資格試験」の準備にやってきます

乳母マグダレーネはダフィトに「ヴァルターに詳しい内容を教えてあげて」と頼み、エファとその場を去ります

マグダレーネに惚れているダフィトはナグダレーネの頼みならばとヴァルターに歌の規則である「歌の型」を教えますが、あまりに厄介なその規則にヴァルターは閉口

それ以外にも、歌合戦に出場するには、マイスタージンガーの組合に入れてもらうことが必要であるとか、"マイスタージンガーになるまでの厳しい道のり"を聞かされるのです

親方(マイスター)たちによる聖ヨハネ祭の歌合戦前の話し合いで、ポークナーが「歌合戦の優勝者は、エーファを手に入れることができる」ことを提案し、それが皆に受け入れられます

エーファには「優勝者を拒否する権利」がありますが、それ以外の男を選ぶことはできません

ヴァルターは歌合戦に出場するための資格試験を受け、堂々と自分の歌を歌い始めました

このとき試験の審査員をしていたのは市の書記官ベックメッサー

実は彼自身もエーファとの結婚を狙っていたのです

彼はヴァルターというライバルの出現を快く思わず、厳格に採点して失格にさせます

そのとき同じく試験の審査員だった靴屋の親方ザックスは、他の審査員達が「失格だ」と唱えるなかヴァルターの歌に魅了され、新しい可能性を感じていました

マグダレーネはダフィトから「ヴァルターが試験に失敗した」と聞かされ、がっかりした様子で家に帰っていきます

エーファは、乳母のマグダレーナから「ヴァルターの試験失敗」を聞き落胆

そしてエーファは靴屋の親方ハンス・ザックスに相談に行くことにしました

ザックスの仕事場ではまだダフィトが仕事をしています

そこにザックスがが現れて、「もう寝なさい」と声をかけ、そして先ほどのヴァルターの試験の歌を思い出し感動していると、そこにエーファがこっそりと入ってきました

試験の結果について尋ねるエーファにザックスは「ヴァルターはダメだったよ 彼を救う方法はないよ」と答えます

エーファが落胆する中、乳母マグダレーナがエーファを迎えにやってきました

エーファとマグダレーナをザックスの仕事場を出ようとした時にヴァルターが家の前を通りかかります

エーファは制止を振り切り、ヴァルターのもとへ駆け寄ります

結婚の道が閉ざされた二人は「駆け落ち」を決意します

しかし"会話をこっそり聞いていた"ザックスが、道を明かりで照らして駆け落ちを阻止

そこにポークナーもエーファを連れ戻しにやって来たので、ザックスはヴァルターを家に引き入れます

そして、ポークナーも娘エファを家に連れて帰りました

翌朝、ヴァルターが起きてきて、「昨日素晴らしい夢を見た」とザックスに夢の内容を話すと、ザックスは「それはマイスターになれということかもしれない 私が書きとるので歌にしましょう」と言い、詩を紙に書き留めます

そして「歌の型」から逸脱する度に靴底をハンマーで叩いてその誤りを指摘

靴の形を整えるように歌の形を整えてゆきます

そして「歌の型」に従った一つの詩を完成させました

そこにベックメッサーがやっきたのでザックスはヴァルターを急いで隠します

ベックメッサーはザックスの筆跡の詩を見つけ手に取り読み「いい詩だ」

"ヴァルターの詩"を"ザックスの詩"と勘違いしたベックメッサー、「さすがだな 素晴らしい」と感嘆

ザックスは「気に入ったのならその詩を使ってもいいよ」と言い、更に「それが"私の詩"だとは誰にも言わないから」と付け加えます

ベックメッサーは歌合戦の歌詞ができたことに喜び、それを受け取って帰っていきました

その後ろ姿を見送りながらザックスは「おまえに歌えるかな?」と、呟くのです

そして、ペグニッツの野原で歌合戦が始まります

親方たちや民衆が集まる中、まずベックメッサーが、ザックスからもらった歌を歌いました

しかしそれは他人の作品、「歌の型」は間違えるし、歌詞もうろ覚えで、大失敗

群衆からブーイングの嵐

焦ったベックメッサーは「この歌はザックスが作ったものだ 彼が私を陥れる為にワザと難しい歌を作り寄越したのだ」と言い訳します

このときザックスは、「この歌は私が作ったものではない この歌の真の作者はこの青年だ」と、言ってヴァルターを迎え入れました

ヴァルターは詩を歌うことを許され、その詩、「朝はばら色に輝き」を歌い、民衆を感動させ、見事優勝

ヴァルターは、エーファとの結婚を実現させました

彼女の父ポーグナーから親方(マイスタージンガー)の称号を譲ろうと言われたのを「エーファとの結婚を許されただけで十分です マイスタージンガーの称号は辞退します」と、拒否します

それを聞いたザックスは彼に伝統芸術を継承する大切さを説きました

全てのものには型があり、その型を守って行くことが重要なのだと懇懇と話し、マイスタージンガーの称号を受けることを承諾させます

それ聞いた人々はザックスの徳を讃えたのでした

「聞いたかよ、ザックスは凄いマイスターだ、彼こそ名人と言っていい人だよな」

「ああ、俺たちの言いたいことを全部言ってくれたよ それこそ型を叩いて整えてゆくみたいに説得して 見事だねぇ」

型を叩くのは上手いはずです、靴屋ですから

(≧▽≦)/キャハハッァ♪♪

<子別れ>

腕がいいが酒癖が悪く、あまり働かない大工の熊五郎は吉原に入り浸り

神田堅大工町の長屋にご機嫌で帰ってくると、かみさんが黙って働いている

さすがに決まりが悪く、あれこれ言い訳をしているうちに、かみさんが黙って聞いているものだからだんだん図に乗って、こともあろうに女郎の惚気話まで始める始末だ

これでかみさんも堪忍袋の緒が切れ、夫婦げんかが始まる

女房と子供に迷惑をかけているのに関わらず、悪態をつき、かみさんがもう愛想もこそも尽き果てたと、せがれの亀吉を連れて家を出てしまう

うるさいのがいなくなって清々したとばかり、馴染みの花魁が年季が明けると家に引っ張り込むが、やはり野に置け蓮華草、前のかみさんとは大違いで、飯も炊かなければ仕事もせず

挙げ句に、こんな貧乏臭いところはイヤだと、さっさと出ていってしまった

熊五郎、一人になって、初めて女房の有難さや子供の愛しさに気づくが、今ではもう遅いと後悔

つくづく以前の自分が情けなくなり、心機一転、好きな酒もすっかり絶って仕事に励み出す

もともと腕はいい男、お店の信用も戻り、そして得意先も増え、すっかり左団扇になった

しかし、日々思い出すは女房子供のことばかり

ある日、熊五郎のところへお店の番頭さんがやってきた

新しい茶室に使う木を木場までに見に行ってきてくれと主人に頼まれたのだそう

「おまえは素人で材木の事はなにもわからないだろうから熊さんに一緒に行ってもらいなさいと旦那様に言われまして・・・急ぐ必要は無いのでしょうが、年寄りは気が短くて直ぐに行ってこいと言いまして」

お安い御用ですと熊五郎、一緒に木場に向かった

途中、熊五郎の前の女房のことや、その前の亀吉の母親の良妻賢母だったお徳さんの話などをしながら木場を目指します

「こっちの道を通りましょう」と番頭さん、「確かこの辺り・・・」

「えっ?何です?」

「いやいや、こっちの事で・・・・・あっ、あそこで遊んでいる子供達の中の子、あの子、亀ちゃんじゃないですか?」

「まさか、こんなところで・・・・あっ、亀だ、本当に亀だ」

「木場まで急ぐ必要もないですから少し話してきたらどうですか?自分はこの先で待ってますから」

「それではお言葉に甘えて・・・」

熊五郎は亀吉に話しかけた

父親を見てびっくりする亀吉、なんてたって成りが違う

自の知っているだらしない父親ではなくキッチリと半纏を羽織り、髭もちゃんと剃っている

「今度のおとっつぁんは、おめえを可愛がってくれるか?」

「おとっつぁんは、おまえじゃないか」

「俺は先(せん)のおとっつぁんだ 新しいおとっつぁんがいるだろ?」

「そんな分からない道理があるもんか。子どもが先に出来て、親が後から出来るのは八つ頭ぐらいのもんだ」

「生意気言いやがる それじゃぁ何か 今もおっかさんと二人で暮らしているんだ」

「そうだよ」

「おっかさん、おっとつぁんの事、何か言ってないか」

「いつも言ってるよ あの人お酒飲まなきゃいい人なのに あんないい人いないのに お酒飲むと変わっちゃうんだから あの人が悪いんじゃない 全部お酒が悪いんだって」

「そうか・・・」

「おっとつぁん、吉原の女はどうしてる?」

「よしわ・・そんな事まで知ってるのか^^; いや、吉原の女とは別れたよ 今は一人で暮らしている」

「じゃぁ又おっかつぁんと一緒に三人で暮らそうよ」

「いや、そういう訳には・・・・ん?お前、その傷はどうした?転んだ傷じゃないな どうした?」

傷の訳を言い渋る亀吉だが熊五郎の気迫に負けて訳を言う

近所のガキ大将とコマの勝負をして勝ったが、ガキ大乗が負けてないと言い張りコマを投げつけたのだと

「ひでえことをしやがる、で、おっかさんに言ったのか?」

「うん、言ったよ 凄く怒ってね 誰がやったか言えっていうから言ったの そうしたら我慢しろって」

「何故よ」

「なんでもその子の家から仕事もらっているから 仕事が来なくなったら生きていかれないからって」

「そうか・・・お前に辛い思いさせてしまったんだな おとつぁんが全部悪いんだ 許してくれ この通りだ」と、亀吉に頭を下げる熊五郎

「おとつぁん、男は泣くもんじゃないって言っているくせに泣いてるな」

「泣いてなんかいないぞ 目にゴミが入っただけだ そうだ、お小遣いをやろう」そう言いながら1円を亀吉に渡す

「おまえ、鰻が好きだったな 今日はこれから仕事で木場まで行かないといけないから明日鰻を食べに行こう」と約束し、「おっかつぁんには俺と会った事は内緒にするんだぞ」

「どうして?」

「どうしても いいか、男と男の約束だぞ」

そう言って亀吉と別れた

「熊さん、いっぱい話してきたかい?」と番頭さん

「はい・・・旦那さんも、番頭さんも・・・お気遣い有難うございます 亀坊に会わせていただいて 木場に行くのは今日でなくてもよろしゅうございますね 今日は一旦帰らせていただきます 木場へはまた後日まいらせていただきます」

家に戻った亀吉は母親の手伝いをするが、ふとした拍子に懐の1円が転がり出る

それを見つけた母親は「そのお金、どうしたんだい」と亀吉に訊く

「親として、その人にお礼を言わなければならない」と諭す母親に、父との約束を守ろうと必死にごまかす亀吉

しかし、母のお徳は何度も「誰にもらったのか?」と、厳しく問いただす

そして答えられないと言う事は人様のお金に手をつけたのだろうと考えた

そしてお徳は家を出るときに夫の形見として持ってきた玄翁(金槌)を振り上げ、「おまえにだけは、ひもじい思いをさえまいとがんばってきたのに…なんで? 人様のお金に手を出したんだよ! 貧乏だからってそんなことをするような育て方はしてないよ! これは、お父さんの玄翁だよ! これで叩くと言う事はお父さんが叩くと言う事だよ! 」と泣きながら怒った

その迫力に亀吉は父親に会ったことを泣きながら白状してしまう

ダメ亭主が酒を断ち、真面目になったことを知り、うれしさを隠しきれないお徳

でも、いまさら、もとの鞘に戻るのもはばかれる

翌日、お徳は亀吉におめかしをさせ、送り出してやる

送り出したもののお徳自身も、いても立ってもいられず自分も身なりを整え、後から鰻屋の店先へ向かう

しかし、入るきっかけが無い

仕方なく鰻屋の前で行ったり来たりしていると亀吉が見つけ、座敷に招き入れた

久しぶりに再会した元夫婦、しかし二人とも照れて堅くなってしまって他人行儀のまま

じれったくなった亀吉が「元のように三人で暮らそうよ」と、親を促します

そして熊五郎が頭を下げ、めでたく親子三人出直そうということになる

母親が「夫婦がこうして元のようになれるのも、この子があればこそ。本当に子供は夫婦の鎹(かすがい)ですね」と言うと、亀吉が「あたいは鎹かい どうりで昨日、玄翁で頭をぶつと言った」

(*´σω・、)ホロリ

まずはビールで(* ̄0 ̄*)ノ口 乾杯!

ビールの後はひたすら麦焼酎のロックをオーダーし続けました

昭和が香る横浜西口狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席29 [落語]

この狸小路にある居酒屋さん(おでん屋さん)”はな家”では奇数月に落語会が開催されるのです

駅側のが壊れていただけなんだね

でも二ヶ月前も駅側のは消灯していました

何故壊れたまま?半導体不足でパーツが手に入らないとか????

椅子に背もたれが無く、腰痛持ちにはちょっと辛い

なので開場時刻と同時にINを目指します

何故ならば

居酒屋の二階が落語会の会場になります

この日は金原亭小駒さんの独演会

木戸銭は2500円(前売りだと2000円)、飲みホの懇親会も2500円

<ぞろぞろ>

吉原田んぼの真ん中にある太郎稲荷

以前は繁盛していたが今は参詣人もなく寂れ、お堂は傾き、「正一位太郎稲荷大明神」の幟も古ぼけ破れかけている

太郎稲荷の前にある一軒の茶店にも客がなく、荒物、飴や菓子を売ってなんとかつないでるものの生活は苦しい

店主の老爺は妻の老婆に「売り上げがないため、仕入れもままならず、商品はわずかな駄菓子と、天井に吊るしたまま長く売れ残った草鞋1足だけだ」と不満をぶちまける

老婆が「なにごとも信心だから、お稲荷様にお参りに行ってはどうですか」とすすめるので、爺さんはどうせ暇だしと言うとおりに神社にお参りに行くことにした

お参りに行った爺さん、あまりの寂れようにお稲荷様に今までお参りに来なかったことを詫び、商売繁盛を祈り、そして境内を綺麗に掃除した

爺さんが店に帰る途中、急に空は曇り、今にも降り出しそうになって爺さんは急いで帰った

店に入った途端、激しい雨

「雨が急に降ってくるなんてご、お参りしたのになぁ」という爺さんに婆さんは

「あら、降ってきても濡れずに帰ってこられたんだからご利益あったんじゃないの」

と言っているところに人が店に入ってきた

「どちら様で なんのご用でしょうか?」と問う爺さん

「いや、ここは茶屋だろ?客なんだが」

「すいません、お客さんなんて随分久しぶりなんで・・・何をさしあげましょう^^;」

「いや、急な雨で泥濘みが酷くてな 履いている擦り切れた草鞋じゃ歩けたもんじゃない 草鞋をひとつくれないか」

と、最後に残っていた草鞋を買い、お茶も一杯飲んでお代を置いて出て行った

老夫婦が「ご利益だろうか」と感じ入っていると、別の客が来て「ワラジをくれないか」と店主に注文する

「申し訳ありませんが、たった今売り切れてしまいまして・・・・・」

「何を言っている? 後ろにあるのは草鞋じゃないのか? そこに1足吊っているではないか」

爺さんが振り返ると、売り切ったはずのワラジがあるので驚いた

もう一足あったのかなとそれを売った

その客が出て行くと入れ替わりにまた客が来て草鞋をくれと言う

「すいません売り切れです」と言うも客は「後ろを見ろ」と

爺さんが振り返ると確かに一足ぶら下がっている

おかしな事があると、天井を見ながらわらじを引っ張ると、引っ張ったあとから天井からぞろぞろっとまた一足、わらじが現れた

一足売れて引っ張るとまたぞろぞろっと一足下りてくる

「これはお稲荷様のご利益なのかな」と、驚く爺さん

「じゃぁ天井裏にお狐様がいて草鞋を編んでいるのでしょうかね」と婆さん

さあ、こうなると評判の立つのは早い

茶店のわらじを一目見ようと見物人が押しかけ、土産にわらじを買って行ったりで茶店も大繁盛

これが太郎稲荷のご利益というのでこちらにも参詣人が押し寄せ、お堂も立派になる

茶屋の向かいに髪結床があった

店の主人は暇で自分のひげを抜いている有様だ

茶屋の爺さんから繁盛は太郎稲荷のご利益だと聞いて、自分も太郎稲荷へお参りに行った

そして茶店同様のご利益を授けてくださいと百度参りの願かけた

その7日目のこと、お参りから帰ると店に溢れるほどの客が来ている

これも太郎稲荷のご利益と早速、一番目の客に取りかかる

「最初のお客様は何方ですか ここへ座ってください」

「ひげをやってくんねえ」と客

床屋の主人が自慢のかみそりを当てて、すう~っと剃ると、後からひげがぞろぞろ

(≧▽≦) ァハハハッ!!

<錦の袈裟>

町内の若い職人衆の一人がこんな話を聞いた

隣町の若い衆が高価な縮緬(ちりめん)で揃いの長襦袢(ながじゅばん)をあつらえ、吉原へ繰り出して上着を脱いで総踊りをしたという

そして「隣町のやつらはしみったれでこんな派手な遊びは出来ねぇ」なんて自分達の町内をさんざん馬鹿にして帰ったと。。。

こんな事を聞かされたら、町内の連中も我慢ならない

こっちも負けないでおつな趣向で見返してやろうと息巻く

なんとか見返してやろうと話合っていると、誰かが縮緬よりも高価な錦(にしき)で下帯をこしらえようと言い出した

「錦の布の揃いの褌で総踊りしたらワッと驚くぜぇ」

「だめだ 1寸幾らという高価な布で、我々が先に驚いてしまう」

「実は伊勢六質屋の番頭に『質流れの錦の布が10枚あるので、何かの時は使ってください』と言われていたんだ」

値段も手頃で「それに決めよう」で衆議一決

ただ問題がって、錦の布は10枚、こっちの人数は11人で一枚足りない

でも「与太郎はカミさんが怖いから行かないんじゃないかな 大丈夫だろう」となって揃いの錦のふんどしを10枚作ることにした

そこに現れた与太郎さん

吉原に行くかと聞くと、案の定、女遊びをするのにおかみさんに聞いてみるという

「来る時は錦の褌でなければダメだぞ おまえのカミさんははねっかえりだから『行かせないと後で女房がバカにされる』って言えば錦のふんどしも何とかしてくれるかもしれん」

うちに戻った与太郎さん、鬼より怖いおかみさんにうかがいを立て、仲間のつき合いだというのでやっと行くことを許してもらったはいいが、問題は錦の褌

『錦の褌を用意できないと女房がバカにされる』とカミさんに訴えてみた

訴えられても錦なんて高価な布なんて用意できない

与太郎さんと違い頭の回転の早く、知恵が浮かぶカミさんは「お寺さんに行って借りておいで」と良い知恵が湧いた

「褌にするから錦の袈裟を貸してくれでは誰も貸してはくれないから、ウソでも良いから『親戚の倅に狐が付きました 偉~い和尚さんの袈裟を掛けると治ると言います どうか人助けだと思ってお貸し下さい』と言えば貸してくれるだろう」

「上手い手だなぁ さすがだ 皆んなもオマエのカミさんははねっかえりだと褒めてた」

「それ、褒めてない」

「和尚、親類の子に狐が憑きまして、偉いお坊さんの袈裟をかけてやると憑き物がとれると聞きました どうかお貸し下さい」

と、ご住職さんに掛け合った

それはお困りでしょうと使い込んだ古い袈裟が出された

憑き物を落とすのならば代々伝わる袈裟の方が御利益があるからと勧められたが、和尚さんが身に着けている新しい煌びやかな方をどうしても借りたい

「この憑き物は新しい袈裟じゃないとダメだそうです」

しかし、これは納め物でその人の法事が明日あるので貸すわけにいかないと和尚

それを明日朝には必ず返却するという約束でやっと借りられた

うちに袈裟を持って帰りカミさんに見せる

あまりの上等さに驚くカミさん

「絶対明日の朝には返すんだよ お寺をしくじったら大変なことになるからね」

そう言いながら袈裟を褌に締めてくれた

袈裟の白い丸いものが邪魔してサマにならなかったが、取り去る訳にもいかずそのまま出掛けた

集合場所で仲間と褌の点検があった

見比べると与太郎の褌が一番煌びやか

そして、袈裟を金色の袈裟を下帯がわりに締めた与太郎は町内の連中と吉原へ繰り出して行った

吉原では芸者幇間を揚げてどんちゃん騒ぎ、最後に尻まくりをして総踊りをした

当然座は盛り上がり大盛況

芸妓が奥に戻って女将から聞くには、「あれは職人ではなく、大名の隠れ遊び」だと言う

「高価な布を下帯にするのは、普通の人では出来ない できるのは大名ぐらいだよ」

あの中にお殿様が居るがそれが誰かわかるかと女将は芸妓に言った

「あそこにいるぼーっとした人 鮮やかな刺繍の下帯、あの方が一番偉い若様だよ あとの連中はお付きの家来だね」

「そのぼーっとした人がお殿様ですか?」

「そうだよ お殿様なんて悩みなく育っているからどうしてもぼーっとした人になってしまうのさ それに証拠はあの丸い輪っか」

「あの丸い輪っかは何です?」

「高貴な人は不浄なものは触らない 小用を足す時に素手でチンを持つのは不浄なので輪に通してするのだ その後白い房で払うのだ」と、女将はチン解釈を芸妓達に授けた

「殿様のお相手になった”むらさき”さんは幸せ者で、玉の輿に乗れるかも知れない 他は家来だからほっときなさい!」

と言う事で、与太郎さんはめちゃめちゃモテた

その代わり、仲間連中は全員振られてしまった

朝、「大一座振られた者が起こし番」で、起こし合ったが誰も女は来なかったという。与太さんが居ないのに気づき、部屋に訪ねるとまだ屏風を立て回してむらさき花魁と布団の中「何だよ 与太郎だけがモテたのかよ」

「早く、起きろ」に、「起きたいけど花魁が起こしてくれない」とのろけられ、踏んだり蹴ったりだ

「花魁早く起こしてくださいよ」

「無礼である 下がれ家来ども!輪無しやろうが・・・」

「輪無し・・・??」

「与太、先に帰るぞ」

「だめだよ 一緒に帰るよ」

と、むらさき花魁は与太郎さんにしがみ付き

「いけません 主はどうしてもケサ(今朝)は返しません」

「それは大変だ ケサ(袈裟)を返さないとお寺をしくじっちゃう」

(≧▽≦)/キャハハッァ♪♪

ここで仲入り

休憩の後もう一席

<百川>

百川は、江戸から明治時代の初めまで続いた懐石料理屋

幕末のぺリー来航の時、ここの料理を江戸城に運ばせてもてなし、その時の費用が弐千両だったといいます

この噺、実際にこの百川であった事を噺に起こしたとも百川の宣伝用に作られたとも言われます(多分両方じゃないかなぁ)

日本橋浮世小路にあった名代の料亭「百川」

葭町(よしちょう)の桂庵(けいあん)、千束屋(ちづかや)から、百兵衛という新規の抱え人が送られてきた

田舎者で実直そうなので、主人は気に入って、当分洗い方の手伝いを、と言っているときに二階の座敷から手が鳴る

しかし誰も行く様子がない

なぜ誰もいかないかと奥に行くと折悪しく髪結いが来て、女中はみな髪を解いてしまっていた

「常連さんだからこのまま出ましょうか?」と女中が言うも、いくら常連さんとは言えそんな姿で座敷に行かすわけにはいかない

かと言って主人自ら行くわけにもいかない

困った旦那は、百兵衛に、「来たばかりで悪いが、おまえが用を伺ってきてくれ」と頼む

二階では、祭りに間に合うように隣町に返さなくてはいけない四神剣を質入れして遊んでしまい祭りが近づきどうするかで、もめている最中

そこへ突然、羽織を着た得体の知れない男が

「うっひぇッ」

と奇声を発して上がってきたから、一同びっくり

百兵衛が「わしゃ、このシジンケ(主人家)のカケエニン(抱え人)でごぜえます」と言ったのを、早のみ込みの初五郎が

「私は四神剣の掛け合い人です」言ったと聞き違え、さては隣町からコワモテが催促に来たかと、大あわて

ひたすら言い訳を並べ立て、「決して、あぁたさまの顔はつぶさねえつもりですから、どうぞご安心を」と平身低頭

百兵衛の方は

「こうだなつまんねえ顔だけんども、はァ、つぶさねえように願えてえ」

と「お願いした」つもりが、初五郎の方は一本釘を刺されたと、ますます恐縮

機嫌をそこねまいと、酒を勧める

百兵衛が下戸だと断ると、それならと、初五郎は慈姑(くわい)のきんとんを差し出して、

「ここんところは一つ、慈姑(=具合)をぐっとのみ込んで(=見逃して)いただきてえんで」

ばか正直な百兵衛、客に逆らってはと、大きな慈姑のかたまりを脂汗流して丸のみし、目を白黒させて、下りていった

「なまじな奴が来て聞いたふうなことを言えば喧嘩になるから、なにがしという名ある親分が、わざとドジごしらえで芝居をし、最後にこっちの立場を心得たのを見せるため、”そっちの具合を飲み込んだ”とわざとくわいのきんとんをのみ込んで笑わしたに違いない」

と初五郎は感心

そして、百兵衛

喉をひりつかせていると、二階からまた手が鳴ったので、またなにか飲まされるかと、いやいやながらも二階に上がる

連中は百兵衛がただの抱え人とわかると、「長谷川町三光新道の常磐津歌女文字という三味線の師匠を呼んでこい」と、見下すように言いつける

「名前を忘れたら、三光新道で”か”の字のつく名高い人だと聞けばわかるから、百川に今朝から河岸の若い者が四、五人来ていると伝えろ」と言われ、出かけた百兵衛

やっぱり名を忘れ、教えられた通りに「かの字のつく名高い人」とそこらへんの職人に尋ねれば「鴨池(かもじ)先生のことだろう」と医者の家に連れていかれた

百兵衛が

「かし(魚河岸)の若い方が、けさ(今朝)がけに四、五人き(来)られやして」

と言ったので、鴨池先生の弟子は「袈裟(けさ)がけに斬られた」と誤解

弟子はすぐさま、先生に伝える

「あの連中は気が荒いからな 自分が着くまでに、焼酎と白布、鶏卵二十個を用意するように」

と使いの者に伝えるよう、弟子に言いつける

百兵衛、にこにこ顔で百川に戻ってきた

百兵衛の伝言を聞いた若い衆、

「歌女文字の師匠は大酒のみだから、景気づけに焼酎をのみ、白布は晒にして腹に巻き、卵をのんでいい声を聞かせようって寸法だ」

と、勝手に解釈しているところへ、鴨池先生があたふた駆け込んできた

「間違えるに事欠いて、医者の先生を呼んできやがって この抜け作」

「抜け作とは どのくれえ抜けてますか」

「てめえなんざ、みんな抜けてらい」

「そうかね かめもじ、かもじ、・・・いやあ、たんとではねえ たった一字だ」

(≧▽≦)/キャハハッァ♪♪

寄席の後は懇親会

まずはビールで(* ̄0 ̄*)ノ口 乾杯!

一時期に比べたら量が大人しくなったかな

以前は食べきれなかったですからね

大好きな厚揚げが出てきてハッピー〜♪

って、実は落語会のちょっと前に飲みに行った時に厚揚げをリクエストしておいたから^^;

ビールの後はひたすら麦の水割りを重ねます

ロックを頼むと水割りのグラスになみなみ注がれちゃうので(しかも氷は小さなのが4つ入ってるだけ)今回はひたすら水割り、これは乗り過ごし防止の為 (この懇親会でロックを飲んだ日は毎回乗り過ごしをやらかすので^^;)

今回は洋風のトマト味おでんが出てきました

やっぱおでんは和風がいいな

次回は11月の19日、30回記念で真打登場です

この日は相鉄線の上星川に行ってきました

台風接近の不安定な空模様で出かける時は豪雨状態

そして可笑家きゃらめるさん(SSブロガーのよーちゃん)が落語を一席

13時半、お店に入るとkinkinさんが既に到着

また面白い歌詞の曲がいっぱいでしたよ

とりあえずお通しをアテにビールを飲んだらチーズケーキをアテに米焼酎をいただきます

ここのロックは常識的な量でしたので安心して重ねました

演奏の後は落語、演目は相撲場風景

相撲は取る方も見る方も力が入る

そんな大騒ぎの相撲観戦をオムニバスで仕立てたお話

遅れて観戦に来た男、場所を取っておいてくれた連れに取り組みを訊くも判らないと言う

朝から五時間も此処にいて判らないと言うことはないだろうと言うと向こうの背の高い人の頭が邪魔で土俵の相撲が見えないと言う

「もしもし、その前のほぉに座ったはる背ぇの高い人 そぉそぉあんたあんた、今、後ろ向いた人、あんたです 背ぇが高こますねん ちょ~どね、あんたそこに座ったはるとね、あんたの頭だけ邪魔になってね、ここ後ろ四、五人皆目、土俵の相撲が見えまへんねん すんまへんが、その頭どないぞしてもらうわけにいきまへんか?」

「あぁさよか、そらえらいすまんこってした この頭どぉいぅふぅにさしてもらいまひょ?」

「へぇ、その場所でよろしぃさかいね、すんまへんけどちょっと前へ頭下げてうつむき加減になっててもらいまひょか」

「あぁなるほど、ここでうつむきますか へぇ分かりました、ちょっと待っとくれやっしゃ……、こんなもんでどぉです?」

「えらいすんまへんけど、もぉちょっと前へ下げてもらえまへんか」

「あぁさよか……、こんなもんでいかがです?」

「えらい無理言ぃますけど、もぉちょっと何とかなりまへんか?」

「それやったら、いっそのことこれでどぉです?」

「あぁ、おおきありがとぉ お陰でよぉ見えるよぉになりました」

「ところが、こっちが見えまへんで これやったら前の人の足の裏ばっかし見てまっせ」

「ほなこぉしまひょか、今度は前やなしに、その頭横のほぉへポイッと振ってもらえますか、へぇ、横のほぉにポイッと振ってもらいまひょか」

「横っちゅうと、つまりこぉいぅふぅにしまんのんか?」

「へぇへぇ、そぉでんねん 何べんも無理言ぅてえらいすんまへんでした おおきありがとぉお陰でよぉ見えるよぉになりました あんたも見えてますか? ならよろしぃなぁ あんたも見えりゃ、こっちも見える 双方の顔が立ちました」

「こっちの顔、倒れてまっせ」

そぉかと思いますと、こちらではこれからいよいよ自分の贔屓の力士が仕切りに入って立ち上がるといぅので、こらまた大ぉきな声張り上げて唾が飛ぶのも構わず夢中んなって応援してます

「よぉ、しっかり取れよッ! 立ち上がったら相手の褌(みつ)を先パイッと取れ、相手の褌をパイッと 相手に褌を先取られたら負けやで、えぇか、先に相手の褌をパイッと取れよ、立ち上がったらパイッ!」

あまりに唾が飛ぶのでたまらないのが前の人

「あのぉ、声は何ぼ大きな声出してくれはってもよろしぃねんけどね、すんまへんけど、その後ろで「パイッ」ちゅうのんやめてもらえまへんか もぉさっきからわたしの頭、唾だらけなってまんねや すんまへんけどひとつ、唾のかからんよぉに頼んまっせ」

「あぁさよか そらえらいすまんこってした、うっかりしてましたんで いぃえぇ、大丈夫です、もぉ唾のかからんよぉに応援さしてもらいま、えらいすんまへんでした」

今度は唾が飛ばないよう応援することにした男、声を出さないと今度は体が動いてしまう

「さ、いま言ぅたとぉりや、立ち上がったら相手の褌を先取れよ、おっと立ち上がった、立ち上がったら相手の褌を先取んねん、相手の褌を・・・相手に褌を先取られたら負けやっちゅうねん

相手の褌を取らんかい、褌をッおいッ、褌を取らな負けやでッ、褌を取らんかい褌を。褌を取れよッ! 取ったらんかい褌ッ! 褌を取れよッ! 褌を取らんかい褌をッ! 褌を取れよッ!」

さぁ、こぉなったら応援してるほうは夢中ですから、しまいには自分が相撲取ってるよぉな気になって、前に座ってる人の帯をば後ろから掴まえ、一生懸命、力入れてしまう

「相手の褌を先取れっちゅうねん、まだ褌が取れんのか? こぉいぅふぅに取ったらえぇねん、相手の褌をこぉしてギュ~ッと」

「もし・・・、もし、不意に後ろから人の帯を掴まえてどないしなはんねん?」

「こぉ取ったら離さんぞ」

「そんな無茶言ぅたらいかんなもし「離さんぞ」て、離してくれないかん またあんた、えらい力やなぁ そぉ力入れて引っ張ったら帯が切れる、帯が」

「切れるよぉな安もんの帯、どこで買ぉた?」

「ほっときなはれ」

帯で揉めてるかと思うと、こっちはこっちで大きな握り飯をたくさんに作って持ってきたやつ、この握り飯を一つだけ右の手に持ちよって、おのれの頭の上で振り回しながら応援しています

「さッ、しっかりやれよしっかり、頼むで 今、この握り飯食ぅて腹に力付けて応援したるさかい しっかりやれよ、しっかりッ、しっかり取れよ!」

食べるのやったら早よ食べたらえぇのに、いつまでも握り飯振り回してますと、この人の真後ろへ座った人、可哀想に朝一番に来たから朝から何も食べていない

腹をペコペコに減らしたその人の目の前を大きなおにぎりがウロウロウロウロ・ウロウロウロウロ

これはまったものではありません

殺生やでこの人は・・・いつまでも振り回してんと、食べんねんやったら早よ食べはったらえぇのに

お握り飯が気になってしゃ~ないがな しかし大ぉきな握り飯やなぁ、この際この大きな握り飯が一つでもあったら、ちょっと腹の足しになんねんけどなぁ・・・

と、思っているのですが前の人はそんな人の気持ちも知らず

「よッ! しっかり取れよしっかりッ!」

「取ってもよろしぃか?」

「しっかり取れッ!」

「うわぁ~、さよか ほんだらえらい厚かましおますけど、お言葉に甘えて取らしてもらいまっせ、おっきご馳走さんです」

「しっかりやれよ、しっかり取れよ・・・今、大きな握り・・・、握り飯あれへんがなこれ? ちょっとつかんこと尋んねますが、今、そこらへんへ握り飯飛べしまへなんだか?

えっ?飛んできてない? さよか、いや実はね、わたし確か右の手で一つ握り飯持ってたんですわ

今、食べよと思て気が付いたら無いもんでっさかいね、ひょっとしたらそのへんへ飛んだんと違うかいなぁと思て尋んねましてんけど、おまへんか・・・おかしぃなぁ、確かこっちの手で一つ持ってたはず

あッ、そぉか えらいすんまへん分かりました いぃえぇ、わたし相撲の応援で夢中になってるもんでっさかいね、食べたん忘れてまんねん

食べましたんですわ、えらいすんまへんでした

・・・・・

うぉ~いッ、握り飯食ぅたん忘れるほど、こないして夢中になって応援してんねんで しっかり取れよ、も一つや」

「も一つ取ってもよろしぃか?」と後ろの男

「しっかり取らんかいッ!」

「さよか、ほな取らしてもらいまっせ」

「しっかりやれよ、えぇか頼むで、今度は・・・、またあれへんがな」

握り飯で揉めているかと思うとなかに一人、さっきから真っ青な顔をして、涙ポロポロポロポロこぼし、泣きながら相撲を見てる人がいる

それをまた、そばに座ってる人が親切に尋ねています

「もしもし、もし、あんたあんた いぃえぇ、あんたがさっきからね、そこで真っ青な顔して、おまけにそないして泣きながら相撲見たはりまっしゃろ

あんたのことが気になるもんでっさかいね、皆目、土俵の相撲に身が入りまへんねん どないしはった? ひょっとしたら、お腹でも痛いのと違いますか?」

「よぉ尋んねとくなはった、わたし泣いてんのん、お腹が痛いのんと違いますねん ションベンがしたいんです」

「ションベンがしたい? それやったら何もそこで真っ青な顔して泣いたはることおまへんやろ、ションベンがしたいねやったら、便所行てきはったらどぉでんねん?」

「そない言ぅていただかんでもよぉ分かってるんですがね、今日はご覧のとぉり朝から満員でっしゃろ、もしわたしが便所行ってるあいだに、この場所、人に座られたら困ると思て、もぉこれで九時間から辛抱してまんねん」

「朝からって・・・九時間も我慢していたんでっか よぉ九時間も辛抱しはりましたなぁ、そんなことしはったら体に毒です よろしぃよろしぃ、わたしが責任持ってその場所、人に取られんよぉに見てたげますから安心して、今のあいだにゆ~っくりと行といなはれ」

「うっううっ、今の一言、せめてもぉ一時間でも早よ、そない言ぅていただいたら何とかして行けたんですけどね、今はもう限界です、恐らく、もぉ体動かすことすらできません 皆さん方にはご迷惑ですが、ボチボチここらで・・・・」

「あかんあかん、こんなとこへじかにしられたら、端に座ってるもんが迷惑しま よろしぃよろしぃ、あんたが「もぉ体動かすこともでけん」と言うのならその場所で、ほかの人に迷惑のかからんよぉにさしたげま

ちょ~ど都合よぉね、さっきから向こぉで酒呑みが一升瓶空にしてよぉ寝たはりまっさかい、あの空いた瓶を使わしてもらいましょ その代わり言ぅときまっせ、早いことしなはれや、よろしぃな 済んだらまた、ソォ~ッと瓶返しとかなならんさかい、早いことしなはれ」

酔っ払いの空いた一升瓶を引き寄せ、真っ青になっている男に渡した

「おっきありがとぉ。このご恩は一生わすれません」

「そない大層ぉに言ぃなはんな、早いことしなはれ、早いこと・・・えぇ? 何です? 仕方が分からん? 要はその瓶の中へしはったらよろしぃねん いえいえ難しいことおまへん、簡単にでけます つまり、その瓶の口へあんたのパイプをスッとハメはったらよろしぃねん」

「合いまっしゃろか?」

「そら知らん 合うか合わんか、あんたのパイプ拝見したわけやないし、ともかくね、合うか合わんか入てみなはれ・・・えっ?入らない? 瓶の口を唾で濡らしてジンワリ入れてみはったらどぉです? えっ?入った?」

「お陰で、ちょ~どでした」

「ちょ~どやったらよろしぃがな、いつまでも泣いてんと早よしなはれ」

「では、さしていただきます「ミミズもカエルも皆ごめん」」

「もぉそんなアホなこと言ぅてんと、もぉ今、そんなこと言ぅてる場合と違いまんねん 早よしなはれッ!」

(ジャジャ~ジャ~、ジョンジョロリン、ジョンジョロリン ジャジャ~、ジャ~ジャ~ジャ~ジャ~・・・)

「こぉらまた派手な音やなぁ、もっと静かに大人しぃでけまへんか」

「でけまへん」

(ジョンジョロリン、ジョンジョロリン、ジャジャ~、ジャ~ジャ~ジャ~ジャ~ジャ~、ジャ~ジャ~、ジャ~ジャ~、ジャ~ジャ~、ジャ~ジャ~、ジョンジョロリン、ジャジャ~、ジョンジョロリン、ジャジャ~ジャ~ジャ~・・・)

「終わりましたか? こぉらまたぎょ~さんしたで 長いことかかったはずや、ちょ~ど一升あるがな」

一升瓶に蓋をして、寝ている酔っ払いの足元にソ~ッと返した

返した途端酔っ払いが目を覚ました

「うい~ッ・・・うい~ッ・・・、さぁ、しっかり相撲取ったれ、えぇか頼むで また景気よぉ応援したるさかい、しっかり相撲取ってくれよッ!(パンパンッ)うぉ~いッ(パンパンッ)

仲見世、酒持ってきてくれ酒を、酒が欲しぃねん 容れもんが要んねやったら心配せんでもえぇで、容れもんなら先にもろた一升瓶が、さっきからこのとぉりちゃ~んと空に・・・???

すまん もぉちゃ~んと持ってきてくれたぁんねやないか、ハッハッハッハッ

黙ぁ~って置いていかれたら分かれへん、しかし、よぉ気が付きよんなぁ こっちが注文せんかて、無い時分にはこのとぉりちゃ~んと気ぃ利かして持ってきてくれとぉるだけが嬉しぃなぁ

おまけに、今度の酒は親切に燗までしてくれとぉる、ありがたいなぁ

・・・

さ、しっかり取ってくれよ、えぇか頼むで 今、この酒呑んだら景気付けて応援したるさかい しっかり・・

ん?

うぉ~いッ仲見世、えらい変なこと尋んねるけどな、今度の酒、えらい泡立つなぁこれ、安い酒詰めたんか?

いやいや、酒といぅことさえ間違いがなけりゃ、少々の泡ぐらい辛抱して呑むさかい

・・・・

ハハハッ、さぁしっかり取れよ、えぇか頼むで、今、この酒グ~ッとひっかけて、また景気よぉパ~ッと応援したるわい しっかり取ってくれ、頼むで

しっか・・・ん?・・・フェ~ックションッ!

おぉ~い仲見世、何べんもおかしなこと尋んねるけど、今度の酒、目ぇや鼻へピュッと沁みるな

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

この日も無事乗り過ごすことなく帰着

相鉄線、懐かしかったです

勤務先のオフィスが相鉄沿線のビール工場跡地のオフィスビルにありましたからね

オフィスがみなとみらいに引っ越してからは相鉄線に乗る機会が全く無かったですから

奥さんが給食当番をやるそうだ

ゴーヤをこうしてああしてとブツブツ

冷蔵庫の中でずっと寝ているゴーヤを使うらしい

嫌だなぁ、ゴーヤはあまり好きじゃない

しかしメニューを決める権限は給食当番が持つのです

奥さんに任せて部屋でPCをKacyaKacya

1時間後、何だか静かななような

2時間後、未だ出来たと呼びに来ない

それから30分、いくらなんでも変だ

キッチンに行ってみると何も出ていなくて使っている最中とは思えない

リビングに行くと床には奥さんが転がっている

寝てたんかーい(呆

起こしても寝ぼけた反応のままで又寝てしまう

・・・・・

仕方なく自分が給食当番

でもゴーヤは使いません

メニューを決める権限は給食当番が持つからね^^¥

結局奥さんはご飯抜きで朝までリビングで爆睡

そして今日もやっぱり朝風呂(呆

昭和が香る狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席28 雷門音助 独演会 [落語]

この日は朝の用事を済ませたら昼頃にお出かけ

冷やしキツネでも食べようと入りましたが〜山形ひっぱり風〜のポスターの謳い文句に惹かれてオーダー変更

山形ひっぱり風の混ぜ蕎麦をぽちっとな

鯖の水煮に納豆に生卵、なんだかタンパク質たっぷりで美味しそうだったから

(普通に美味しかったです^^;)

オプションで追いご飯もありましたが、一応それはやめておきました

落語の日は妙に駅蕎麦が食べたくなるのです

食べ終えたら横浜駅西口へ

北出口近くの狸小路にある”はな家”では奇数月に”はな家寄席”が開催されるのです

この日は雷門音助さんの独演会

木戸銭は2000円で懇親会は2500円

(何時もの”昭和が香る〜”とかの電光掲示板が消えてるし、狸小路も節電なのですねぇ)

開場時刻前に着くようにしています

何故なら椅子に背凭れが無いから

背凭れの無い椅子にずっと座っていると腰が痛くなってしまいます

なので壁に凭れられる位置をGETしないといけません

それで確実に壁際の席を取れるように毎回ポールポジションを狙って行くのですが・・・

居酒屋二階席に拵えた会場にはすでにSSブロガーのまこさんが到着していました

この後、SSブロガーのkinkinさんも合流

14時、開演です

<てんしき>

体調のすぐれない寺の和尚

医者に往診に来てもらう

帰り際医者は「てんしき」があるかないかを和尚に尋ねたが和尚は「てんしき」が何か知らない

負けず嫌いで知らないと言うのはプライドが許さない和尚、知ったかぶりをして「てんしきはありません」と、その場をとりつくろった

”てんしき”が何か知りたい和尚、医者が帰った後小僧の珍念を呼んで”てんしき”を持ってきなさいという

珍念は”てんしき”が何か知らないので和尚にそれはどういうものかと尋ねた

勿論和尚は答えられない

なので「前に教えたはずだ おまえは直ぐに忘れるのがイカん 忘れてもワシに訊けば教えてもらえると思っているから忘れてしまうんだ ここで”てんしき”について教えてもよいが、それではお前のためにならない」と誤魔化し近所の花屋さんかご隠居のところで”てんしき”を借りてくるように命じた

珍念は花屋さんに行き”てんしき”を貸してくださいとと頼んだ

が、花屋も和尚と同じように負けず嫌いなので知らないとは言えない

「てんしきかぁ、この間二つ三つあったが、味噌汁の具にして食べてしまった」

と、誤魔化した

隠居の家に行くと、これも負けず嫌い

「いらないものだから台所の隅に放っておいたが、鼠が棚から落として割れてしまったから捨ててしまったよ」

と誤魔化す

味噌汁の具になって落とすと割れるもの???

益々”てんしき”が何か解らなくなる珍念

しかたなく帰って和尚に借りられなかったと言い、「てんしき」とは一体どういうものかと訊いた

当然和尚は返答に困る

「バカモーン そんなことを知らないでどうする わしが教えてやるのはわけはないが、おまえは遊びにばかり気がいって、すぐ忘れてしまう 先生のところに薬を取りに行って、自分の腹から出たようにちょっと聞いてこい」

と、医者の所に行かせた

薬を受け取った珍念、医者に”てんしき”とは何かを訊ねた

「”てんしき”というのは『傷寒論』の中にある 転び失う気、と書いて転失気だ ようはオナラのことだよ」

「オナラってのはなんです? どういう形で?」

「形はない 屁のことだ」

「屁ってえと、あのプープー、へえ、あれのことですか」

これで、和尚も花屋も隠居も、知らないで誤魔化したことがばれた

珍念、和尚に言っても逆に説教を食うと思うから、嘘をつくことにした

寺に帰って「”てんしき”とは盃のことです」と和尚に嘘を言った

和尚は「その通りだ 『呑む酒の器』と書く」と答えた

和尚は「これから来客の折は、大事にしている『呑酒器(てんしき)』を見てもらおう」と言い、珍念に盃を出しておくよう命じた

医師がふたたび寺に問診に訪れた際、和尚は「”てんしき”、以前は無いと申しましたがありました」と言った

医者が「それはよかった」と案じてみせると、和尚は盃を自慢したくてたまらず、「自慢の『てんしき』をお目にかけましょう」と言って医師を驚かせる

「三つ組の『てんしき』で、桐の箱に入れてありましてな・・・・珍念、持ってきなさい」

「桐の箱に”てんしき”ですか・・・ふたを開けた途端に臭うでしょうな」

珍念は笑いをこらえかねながら、桐の箱を運び入れ、医者の前で蓋を取ってみせる

医師は体を引きながら覗き込むが・・・「これは盃ではありませんか?」と問い、”てんしき”はオナラの事だと説明した

和尚は珍念に一杯食わされたことを知って激怒

「こんなことで人を騙して恥ずかしいと思わないのか!!!」

「ええ、屁でもありません」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

<夢の酒>

雨が降り続いて出掛ける事も出来ず、奥でうたた寝をしている若旦那がいた

夢を見ながら何やらニタニタしている

女房のお花が気になって起こし、どんな夢かしつこく聞くと「おまえ、怒るといけないから」と、教えてくれない

怒らないならと約束して、やっと夢の話を教えてくれた

(夢の中で)

向島に用足しで出かけると、夕立に遭った

さる家の軒下を借りて雨宿りをしていると、その家の女中が見つけ「あら、大黒屋の若旦那さんじゃないですか」と

女中は「ご新造さん、あなたが終始お噂の、大黒屋の若旦那がいらっしゃいましたよッ」と奥に声をかける

「そうかい」

と、泳ぐように出てきたのが、歳のころ二十五、六、色白のいい女、色白で中肉中背で目元に愛嬌がある美人であった

「まあ、よくいらっしゃいました そこでは飛沫がかかります どうぞこちらへ」

遠慮も果てず、中へ押し上げられ、世話話をしているとお膳が出て酒が出る

盃をさされたので

「家の親父は三度の飯より酒好きですが、あたしは一滴も頂けません」

と断っても、女はすすめ上手

「まんざら毒も入ってないんですから」

と言われると、勧め上手な色白な手でお酌をされ一杯が二杯、ついその気でお銚子三本

そのうちにご新造さんは三味線で小唄に都々逸で、「これほど思うにもし添われずば、わたしゃ出雲へ暴れ込む~」なんてその色っぽいこと

顔をじっと覗きこまれ、そのあだっぽさに、頭がくらくら

つい飲み過ぎて頭が痛くなった

「まあ、どうしましょう お竹や」

と、離れに床をとって介抱してくれた

ご新造さんの介抱のおかげで良くなり落ち着いたので礼を言うと、今度はご新造が気分が悪くなったと言う

「一緒に休ませてくださいな」と言うや否や帯を解き長襦袢姿、布団の裾にすーっと入って来た

ここでお前に起こされたんだ

「キーッ悔しい~」聞いていたお花は嫉妬に乱れ、目はつり上り、金きり声で泣き出した

この騒ぎを店にいた大旦那が聞きつけ、昼間から何事かと顔を出す

お花は泣きながら若旦那の”浮気話”を暴露

大旦那は「なるほど、お花が怒るのはもっともと、なんでお前はそうもふしだらな男なんだ」と、カンカン

若旦那を叱る

若旦那は笑いながら「お父つぁん、冗談言っちゃいけません。これは夢の話です」

「え、なに、夢? なんてこったい 夢ならそうおまえ、泣いて騒ぐこともないだろう」

大旦那があきれるが、お花は引かない

「日頃からそうしたいと思っているからそんな夢を見るのです そんな了見ではこの家の暖簾に傷がつくこともあるかもしれません」

大旦那に、その向島の家に行って「なぜ、せがれにふしだらなまねをした」と、女に小言を言って来てくれとごねる始末だ

向島の女の家と言っても所詮夢の話、あきれて困って開いた口がふさがらない大旦那

その大旦那にお花はさらに追い打ちをかける

「昔から淡島さまの上の句を詠みあげて寝れば人の夢の中に入れるといいます」

と言って、その場に布団を敷き、大旦那は無理やり寝かされてしまった

仕方なく淡島さまの上の句を詠みあげて目を瞑った

(夢で)

「ご新造さーん、大黒屋の旦那がお見えですよ」

女が出てきて

「あらまあ、先ほどは若旦那様が、なにか急用だとお帰りになったところです どうぞお上がりを」

「せがれが先刻はお世話に」

というわけで、上がり込む

掃除の行き届いた、生花や庭の手入れが行き届いた住まいであった

「倅がお世話になった上に、私にまで申し訳有りません」

そこに女中がお茶を持ってきた

「ばかだね お茶を持ってくるやつがありますか さっき若旦那が『親父は三度の飯より酒が好きだ』と、おっしゃったじゃないか 早くお酒をお持ちして 旦那様、今お酒を用意いたしますから」

大旦那、早速、三度の飯より好きな酒を勧められ、お花から頼まれた小言などとうに忘れてしまった

「早く燗をつけて……え? 火を落として……早くおこして持っといで じきにお燗がつきますから、どうぞご辛抱なすって」

なかなか火がおこらないので、燗が出来ない

「大旦那様、好きなお酒でしょうから、冷やで如何ですか」

「燗が出来るまで、少し待たせてもらいます」

「それでは燗が出来るまで、冷やで」

「イエイエそれはいけません いや、冷やはあたし、いただきません 昔、冷やでしくじった事がありましてな、それからはお燗しか飲まないと決めているのです へへ、お燗はまだでしょうか」

「燗がつくまで冷やで・・・」、「冷やはいけません」なんてやりとりをしているうちに、お花から揺り起された

「向島のお宅は解りましたか」

「あ~ぁ、解ったよ、しかし惜しい事をした」

「お小言をおっしゃろうというところを、お起こし申しましたか」

「いや、冷やでもよかった」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

ここで中入り

中入りの後はもう一席

<青菜>

「青い物を通してくる風が、ひときわ心持ちがいいな」

さるお屋敷で仕事中の植木屋さん、ご主人から声をかけられる

そして「酒は好きか」と問われた

もとより酒なら浴びるほうの口

そこでごちそうになったのが、上方の柳影(やなぎかげ)という「銘酒」

植木屋さん、暑気払いの冷や酒ですっかりいい心持ちになったうえに鯉の洗いまで相伴して大喜び

「時におまえさん、菜をおあがりかい」

「へい、大好物で」

ところが、次の間から奥さまが

「だんなさま、鞍馬山から牛若丸が出まして、名を九郎判官(くろうほうがん)」

と妙な返事

だんなもだんなで

「義経にしておきな」

これが、実は洒落で、菜は食べてしまってないから「菜は食らう=九郎」、「それならよしとけ=義経」というわけ

客に失礼がないための、隠し言葉だという

その風流にすっかり感心した植木屋さん、家に帰ると女房に

「やい、これこれこういうわけだが、てめえなんざ、亭主のつらさえ見りゃ、文句ばかり……

あちらはさすがはお屋敷の奥さまだ

同じ女ながら、こんな行儀のいいことはてめえにゃ言えめえ」

「言ってやるから、鯉の洗いを買ってみな」

もめているところへ、熊さんが湯に行こうと誘いに来た

「こいつぁ、いい実験台」とばかり、女房を無理やり次の間……はないから押入れに押し込んだ

熊さんを相手に「植木屋さん、たいそうご精がでるねえ」

「何言っているんだ、植木屋はオマイだろ?俺は大工」

ご隠居との会話をそっくりリピート……しようとするが……

「青い物を通してくる風が、ひときわ心持ちがいいな」

「青いものって、向こうにゴミためがあるだけじゃねえか」

「あのゴミためを通してくる風が……」

「臭いだろ」

「大阪の友人から届いた柳影だ まあおあがり」

「いい酒飲んでいるんだな!いただくよ・・・・・んっ?普通の焼酎じゃなえか・・・のみつけているから美味いけど^^;」

「鯉の洗いをおあがり」とおからをよそう植木屋さん

「鯉の洗いって杓文字で掬うのか?おからだろそれ?・・・うん、美味い、上手に炊けてるな」

「時に植木屋さん、菜をおあがりかな」

「だから植木屋は、てめえだ」

「菜はお好きかな」

「大嫌えだよ」

今さら嫌いはひどい!ここが肝心だから、頼むから食うと言ってくれ!と、泣きつかれた熊さん

「しょうがねえ、食うよ」

「おーい、奥や」

待ってましたとばかり手をたたくと、押し入れから女房が転げ出し

「だんなさま、鞍馬山から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官義経」

と、先を言っちまった

亭主は困って

「うーん、弁慶にしておけ」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

寄席の後は懇親会、会場だった二階席は元の居酒屋レイアウトに

まずはドリンクを選びます

暑いからね、最初は麦酒で喉を潤します

(* ̄0 ̄*)ノ口 乾杯!

喉が渇いていたようで、妙に進む進む^^;

鮪血合いステーキが好みだったな(血合い、大好きなんです)

〆の素麺がめっちゃ辛かった

柚子胡椒効きすぎ〜(( `◇)<炎炎炎炎

麦酒だと飲み過ぎそうなので麦のロックに変えました

大きなグラスに氷が四つ浮かんでいるだけで、後はなみなみの麦

これってほぼストレートじゃん^^;

ロックってもうちょっと少なく入っているもんじゃないの

いくら飲みホとはいえ豪快過ぎだってw

おかわりしたら又同じような感じ

流石に酔いが・・・・で、眠くなって来ました

このまま帰ったら乗り過ごしそう

石神井公園とか飯能とかまで行ったらどうしよう

そのまま折り返して気が付いたら馬車道とかだったら笑うなぁ

乗り過ごし防止に酔い覚まし

お茶しましょう

まこさん、kinkinさんと行ったはCaFe' LA MILLE(お店の外観写真は過去モノの使い回し)

お茶を飲むにはケーキは必須

まこさんはブルーベリーのショートケーキ、kinkinさんはバスクチーズ

自分はマンゴーレアチーズ

飲み物はアイスティで

ストローがプラなのはエライ

変に意識高い系を気取って紙ストローなんかを出してくるところがあるけれど(◯◯バックスとかさ)、紙ストローって唇にくっつくから嫌なんだよね

飲み物が不味くなってしまう

それに・・・まじまじ見るとトレペの芯みたいだし^^;

落語の日は何故か駅蕎麦 蒔田演芸会 [落語]

蒔田ではSS風呂ガーの”よーちゃん”さん出演の演芸会があるのです

素人さんメインの演芸会ですが、プロの噺家さんも出演(特別出演&指導)

素人さんだって落研の学生さんや玄人はだし、なかなかのもの(今回も学生さんの出演なかったですが)

菊名駅の”しぶそば”です

あまり食欲が無かったので盛り蕎麦の特盛をポチッとな(←これでも本当に食欲が無かったんだよぉ〜 あったら”親子丼セット蕎麦大盛り”とかだし)

そして画面に出てきたトッピングの誘惑に負けてしまい、竹輪天もポチッと

竹輪って天麩羅にすると何故こんなにも美味しくなるのでしょうねぇ

見ると無性に食べたくなってしまうのです

なので◯亀でもデフォで竹輪天を皿に乗っけるし、スーパーの惣菜売り場で見かければ無意識に籠の中

自分で天麩羅を揚げる時には、まず竹輪を確保するという^^;

汁の旨みも駅蕎麦にしてはしっかりしていますから結構利用しています(駅蕎麦も結構好きなのですよ)

そういえば落語を聴きに行く日って何故か蕎麦率が高いような^^

まこさんとkinkinさんが既に到着していました

まこさんは舞台のよーちゃんを撮影しようとカメラに105mmを装着

ちょっと長過ぎなような気が^^;

今回も演目の中から落語だけをご紹介

***************************************

<夕立屋> 安芸あかね さん

暑い夏の日のこと「暑くてたまらん、雨でも降ってくれると涼しくなるのだが・・・」と、大店の旦那さんがこぼしているところ、通りから物売りの声が聞こえた

「夕立やー、ゆうだち、夕立でござい」

世の中には珍しい商売もあるものだと旦那さん、店のものに夕立屋を呼びにゆかせた

「あなたが夕立屋さんかい? 夕立屋さんとは珍しい、一体何を売っているのかね」

「名前の通り、雨を降らせます」と、夕立屋

「屋根に上がって如雨露で水を撒くのかい?」

「いえ、本物の夕立を降らせてごらんにいれます」

「じゃぁ暑くてかなわないから一雨降らせてくれないか」

夕立屋が言うには降らせ方もいろいろあり、希望を紙に書いてくれと言う

「注文書かい?面白いもんだね なになに、”降らせる広さをいかほどとるか”」

「広さによってお値段が変わります」

「なるほど、なになに・・・家一軒、向こう三軒両隣、町内、町内中に雨を降らせるんだ、凄いね おっ、日本中ってのもあるよ でもこれは大変な値段だ 身代がが潰れてしまう 日本中のは将軍様に売り込んだらどうだい?」

「いずれはそのつもりで・・・」

「では家一軒にしておくれ」

「はい、では次に雨の量も選んでください」

「えーと、なになに、通り雨に大雨、豪雨、家流れ・・・通り雨でいいかな」

「雷は付けましょうか」

「遠雷なんかは風情あっていいよね、これも選ぶのかい? 雷を落とすのは、遠方、近所、自宅・・・自宅はいけません 遠方でお願いしましょう」

「ありがとう存じます ではお値段はこのように」

「では代金はここへ あとはこうして待っていればいいのかい?」

ふと見ると夕立屋は居なくなった

何処に行ったのだろうと思っていると、一天にわかにかき曇った

おやっ?と、思っていると、ポツッ…、ポツッ、ポツ、ポツ、ザーーーッ

そしてゴロゴロと遠くで雷が鳴り出した

「やあ、降ってきた、降ってきたッ、夕立、夕立だッ」

なるほど、遠くのほうで、ピカッと光って、ちょっと間があって、ゴロゴロゴロ

そのうちに雨がさーっと止んだ

「如何でしたか?」

いつの間にか夕立屋が目の前に立っていた

「いい遊びをさせてもらいました こんなに涼しくしてもらってあの値段なら安いもんだ」

「そう言っていただけると商売冥利に尽きます」

「しかし、お前さんは只者じゃないね、何者だい?」

「実は私、天に住んでおります龍でございます」

「天の龍かい? 本当かい? いや、これだけのことが出来るんだ、本当に決まっている 恐れ入ったね 夏に人様に涼しさを与えて喜ばれる、これはいい商売だ でもこれは夏だけの商売だなぁ」

「そういうことでございますな」

「じゃぁ冬は何を?」

「寒い冬の頃は私ではなく倅の子龍(コタツ)が稼ぎます」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

<四宿の屁> 柏家 蓬生さん

江戸時代、品川、新宿、千住、板橋の四つの岡場所(非公認の遊廓)を四宿といい、にぎわったわけです

それぞれの宿の女郎の特徴を、屁で表した小噺

〜品川〜

昼遊びで、女郎が同衾中に布団のすそを足で持ち上げ、スーッとすかし屁

客が「寒い」と文句を言うと

「あそこの帆かけ舟をごらんなさいよ」

と、ごまかす

そろそろ大丈夫と足を下ろすと、

とたんにプーンと匂う

「うーん、今のは肥舟か」

〜新宿〜

男が布団の中で寝たふりをしていると

やってきた女郎が一発

起きた男に

「今のわかった?」

「何のことだ?」

「とぼけて・・・いまのよ」

「だから何だ?」

「本当?本当に知らないの?・・・・地震よ」

「えっ、地震?@@)そりゃ屁の前か?後か?」

〜千住〜

女郎が客に酌をしようとしている時に、不慮の一発

そばにいた若い衆が、自分がやらかしたと被ってやると

客は被った事を感付き感心して祝儀をくれた

若いのがさがると女郎が若いののところにやってきて

「今のは私の仕事だから半分頂戴」

〜板橋〜

郭は、四宿の中では最も格下で、田舎出の女が多く、粗野で乱暴だそうで

客が女郎に「屁をしたな」と文句を言うと

女は居直って客の胸ぐらをつかみ

「屁をしたがどうした。もし喋りやがったらタダはおかねえ」と、脅す

仰天して「言わないからご勘弁を」と言うと

「きっと言わねえな それじゃ、もう一発 ブーッ」

そして屁の小咄が続きます

禿(かむろ)が客に酌をしながら一発

花魁が叱って、下に降りろと言ったとたんに自分も一発

「えー、早く降りないかい あたしも行くから」

最後は将軍の屁

江戸城の大広間に、諸大名が集まっているところで、将軍が一発

水戸さまが鼻を押さえて

「草木(=臭き)もなびく君の御威勢」

紀州さまが

「天下泰平(=屁)」

と続けると、諸大名が

「へーへーへー」

∵・ ゞ(>ε<*) ブッッ!!

<出張> 跡乃 まつり さん

昔のお子さんは正直過ぎたりいたしまして

「おい与太郎、与太郎」

「なーにーおとっつぁん?」

「これからなーたくさん借金取りが来るんだよー、おとっつぁん何処行ったって聞かれたら、”おとっつぁんは出張です”ってゆーんだぞーわかったか?」

「んーわかった」

「本当にわかってんのかなー、ジャー稽古ーしてみよーじゃーねーかなー。おとっつぁん何処行ったの?」

「おとっつぁん出張です!」

「よしよし誰か来たらそー言ってくれよ、おとっつぁん二階で寝てるから頼んだよ」

「んーわかった、で、何と言うんだ?」

「おとっつぁんは出張ですって言うんだよ!」

「で、おとっつぁんは何処行くんだ?」

「おとっつぁん二階で寝てるんだよ!」

覚えられないのならちゃんと紙に来ておいてやるからとカンペを作って与太郎に渡したおとっあん、二階にあがってごろりと寝てしまいます

米屋が集金に来て

「こんちわー、こんにちわー、おとっつぁんは?」

「おとっつぁんは出張です」

「そーかー、いねーんじゃーしゃーねーなー、又来るよー」

酒屋が集金に来て

「こんちわー、こんにちわー、おとっつぁんは?」

「おとっつぁんは出張です」

「そーかー、いねーんじゃーしゃーねーなー、又来るよー」

面白いなぁ出張って言うとみんな面白いように帰ってゆくよ

出張って魔法の言葉なんだな

そこにやってきた大家さん、家賃の督促です

「おとっつぁんは?」

がらりと戸を開けて入ってきた時mちょうど強い風が

その風でカンペが何処かに

「おとっつぁんは・・・おとっつぁんは・・・」

カンペが無くて泣き出す与太郎

「おとっつぁんは・・・カゼで無くなりました」

「風邪で亡くなっただと!悪い風邪が流行っていたがお前のおとっつぁんもか」

探していたカンペが見つかった与太郎

「おとっつぁんは見つかりました、おとっつぁんは出張です」

「死んだだと悪い冗談を言うもんじゃない、が、ちゃんと留守番できるのは感心だ ところでお前、出張の意味は知っているのか?」

「知っているよ!二階で寝ている事さ」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

<看板のピン> 當今亭 㐂ん肉 さん

今日も若い連中がサイコロの賭博を開帳しているが、胴元が損をし、儲けた奴が先に帰ってしまって場が盛り上がらない

そこへ通りがかった今は隠居の老親分に、場の流れを変えて景気づけてもらおうと胴を取ってくれと頼む

が、老親分「お前たち、まだこんなことをやっているのか 博打なんかやるもんじゃないぞ」と戒めた

しかし若い衆は「親分だって若い時はやっていたじゃないですか それより、しらけた場の流れを変えたいので、景気づけにひとつ胴をとってもらえませんか」と頼む始末

老親分、少しの間考え「訳あって42の時から博打はやめているが…俺ももう61 子どもに返ったつもりで、お前たちの相手をしてやるのもいいだろう」と承諾

「お前たちが相手なら赤子の手をひねるようものだ 壺皿の中が勝負だぞ」、と言って壺皿にサイコロを入れて振り、畳の上に鮮やかに伏せた

見ると、壺皿からサイコロが飛び出し一の目(ピン)が出ているが、老親分は一向に気がつかず、「さあ、張ってみろ」と悠然と煙草をふかしている

これを見た賭場の連中、サイコロが壺皿からこぼれましたと注意する奴などはなく、さすがの老親分ももうろくしたか、ここがチャンス到来、負けを取り戻そうと皆、一に張る

「張らなきゃ損損」と、中には有り金全部、金を借りてまで張る奴もいるがっつきようだ

全員が張り終わるのを横目で確認した老親分は、「壺皿の中が勝負だぞ、じゃぁ看板のこのピンは、こっちへしまっておいて・・・・俺が見るところ、中は五だな」と、連中が口をあんぐりと唖然とする前で壺皿を開けた

壺皿の中にもちゃんとサイコロが、それも老親分の言った通りの五だ

すっからかんになった連中だが、泣くに泣けないでいると、老親分

「博打などというものは、こういう汚いものだ これに懲りたら、お前らも博打なんてするんじゃないぞ それに誰か一人でも俺にサイコロが外に出ていることを教えようって奴はいたか?

そういう料簡になっちまうのもいけねえ 博打というものは場を朽ちらせるものだ これに懲りたら博打はやめろ 金は全部返してやるから、さっさと帰りな」

と格好いいセリフを言い、金を全部返して立ち去った

これに懲りて博打をやめるのが賢い奴だが、懲りるどころか俺も今の手を使って一儲けしようと考える男がいた

早速別の賭場へ行った留公、「おい、お前ら博打はやめろ」と親分の真似

「なんだい、いきなり お前だって博打をやっているじゃないか」

「俺は42の時にやめた」

「てめえはまだ26じゃないか!」

「俺に胴をとってほしいというなら仕方がない。子どもに返ったつもりでお前たちの相手をしてやるのもいいだろう」

「誰も頼んでねえよ」

しかし、無理やり胴をとると怪しげな手つきで壺皿を振り畳に伏せた

「勝負は壺皿の中 さあ、張んな」

見ると脇へサイコロが転がり出て、ピンの目が見えている

それを見た男たち、もちろん全員がピンに張る

「おや、みんなピンなのか 勝負は壺皿の中だぞ では、この看板のピンはこっちにしまっておいて、俺の見立てでは五だな」

そういって壺皿を開くと

「…ああ、中もピンだ」

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

そして次は猫羽織でお馴染みのきゃらめるさん

金髪が黄色の幕に溶けちゃってるね

<ん廻し>可笑家きゃらめる さん(SSブロガーのよーちゃんさん)

若い連中が兄貴分の家で菰かぶりの一斗樽の酒にありつく

兄貴分は横丁の豆腐屋が田楽屋を始めたので開店祝いに焼け次第、どんどん持って来いと注文したと言う

すぐに焼けた味噌田楽がどんどん届きだした

「これが木の芽田楽か、イイ香りがする」

「オイオイ、ヌッと手を出すんじゃない ちゃんと食べさすから、言葉の遊び”ん回し”をしようじゃねぇか 味噌は”ミソを付ける”とゲンが悪いから、運がつくようにな 言葉の中に”ん”が入っていたら、田楽が1本もらえる この田楽の中にも”ん”が一つ入っているだろう ”ん”は運が良いに通じるだろ」

「ハイハイ」(。・o・。)ノ '`ィ!

「じゃ~、お前からやんな」

「う~ん・・・、ん・・・、いざとなるとなかなか言えませんな」

「ガツガツ、手を上げといて『言えません』だって アッ、その言えませんの”ん”で良いよ 1本持って行きな」

「では私は、”れんこん”」

「んが二つだ 二本持って行きな 隣は?」

「ニンジン、ダイコン」

「そうか。三つ入ってるな 3本持って行きな その隣は?」

「ミカン、キンカン、ピーマン」

「手近なところで間に合わせてるな 四つ入っているな 持って行きな」

「へ~」( ,,-` 。 ´-)ホォー

「『へ~』じゃないょ お前の番だよ」

「・・・・、ナスビ、キウリ、トマト」

「八百屋で売っている物を並べたって駄目だ ”ん”が付く物だ」

「早く言ってよ・・・ナスビン、キウリン、トマトン」

「そんなのダメだ。子供みたいな事言って もっと考えておきな 後回しだ」

「次は俺、天、天、天満の天神さん」

上手いね。”ん”が六つだね 6本持って行きな。そこは?」

「銀座 新橋 虎ノ門 電車 120円」

「切れ切れに言うな。5本だな」

「違う、10本だ」

「なんで?」

「往復だ」

「そんなのダメだ。5本持って行きな」

「天、天、天満の天神さん」で6本、どんどん増え「南京木綿(なんきんもんめん)、三反半三寸」で9本、「産婦三人みんな安産、産婆さん安心」で10本、「千松死んだか、千年万年、艱難辛苦、先代御殿」で11本と、焼けて来るそばから誰かが食っていく

「田楽まだ有る?」

「まだ焼けてくるから、安心しな」

「では・・・・」

お次は、「先年、神泉苑の門前の薬店、玄関番人間半面半身、金看板銀看板、金看板根本万金丹、銀看板根元反魂丹、瓢箪看板、灸点」で43本というやつが現れた

「なんや、それは」と聞くと、「神泉苑の前の薬屋の前に玄関番のように人体を半分断ち割って内臓を見せた人形が置いてある。金看板には根本万金丹、銀看板には根元反魂丹、瓢箪型の看板には、灸点おろしますと書いてある」と説明し、もう一度最初から繰り返した

そして二回言ったと、まんまと86本とせしめてしまった

「まだ誰か言えるやついるか?」

「いっぱい言うからソロバン入れてくれ」

「用意は出来たよ」

「ズドーン、1本、パン、パンパン~~パン18本、プシュ~ン1本、ポンポン~~」

「お前何やってるんだ?」

「花火が空高く上がってパンパンパン~、燃えかすが川に落ちて、プシュ~ン 竹藪に落ちたのが竹林を燃やし、節が抜けて、ポンポンポン~~、半鐘があっちでジャンジャンジャンジャン、こっちでジャンジャンジャンジャンジャンジャン、火事が大きくて半鐘が止まらないと鐘をカンカンカンカン・・・、ジャンジャンジャンにカンカンカン・・・」

さすがの兄貴も「おい、こいつに生の田楽を食わせろ」

「なぜ?」

「今のは火事だろう あまり焼かないのがよかろう」

∵・ ゞ(>ε<*) ブッッ!!

<桃太郎> 今川 あずき さん

昔は晩に遅く起きていたら叱られたものです

昔の子どもは天真爛漫で他愛なかった

お父ちゃん話をして聞かしてやるからそれを聞いて寝んねするんだぞ

昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました

おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんが川へ洗濯に

川の上から大きな桃がドンブラコ、ドンブラコっと流れてきた

持って帰ってポンと割ると中から元気な男の子が生まれた

名前を桃太郎をつけた

その子が鬼が島に鬼退治に行くって言った

おいしい黍団子を持たせてやると、犬と猿と雉が出てきて一つくださいお供しますと言うので引き連れて鬼が島に攻め込んだ

桃太郎は強いんだぞ

鬼は降参をして山のようなお宝を出して謝った

車に積んで、えんやらや、えんやらや持って帰っておじいさんとおばあさんに孝行した

面白いだろ、桃太郎さんの話・・・あっ、寝てしまったか

子供と言う者は罪がないな

って言っていたことは昔の話です

昨今の子供はなかなかいう事を聞きません

早く寝ないか!

えっ?なんで?

なんでって不思議そうな顔をするな日が暮れたら寝るに決まっている

眠たいことない

昔話をしてやるからそれを聞きながら寝なさい

それは無理だ 話を聞くか、寝るかどっちかにしてもらわないと・・・聞きながら寝るってそんな器用なことはできない

ごちゃごちゃ言うな話を聞いてて眠くなったら寝ればいい

で、床で昔話しを始めるのですが・・

「昔々、ある所にお爺さんとお婆さんが住んでいました・・・・・」と始めれば、昔々とは何時のことだ?、年号は?、年代は?、ある所とはどこか?、なぜ、お爺さんとお婆さんなのか?、お爺さんの名前はなんだ?、などとすぐに話の腰を折って来て眠るどころではない

「お爺さんは山へ柴刈りに、お婆さんは川へ洗濯に・・・・・・鬼ヶ島に行って鬼退治して宝物を持ち帰り、お爺さんやお婆さんに孝行をした」と話しても子どもはすっかり馬鹿にして、「あんまりアホなことばかり言うので眠くなるどころか目が冴えてきた」と軽蔑の眼差しだ

なんで?!

なんでってそれ桃太郎って話でしょ?桃太郎って話は世界的にも名作、どこにでしても恥ずかしくない話だよ それをあんな言われ方をすると値打ちも何もない あれでは作者は悲しむ

何を生意気なこといってんだ お前は何も知らないんだ

お父ちゃんこそ何も知らない これはな、昔々ある所にって言うのは時代とか場所とはっきりしていない わざとはっきりさせていないんだよ 難しいこと言っても分からないけど、仮に大阪の話にしたら大阪ではなじみがあって良いかもしれないけど、東京の子供にはわからない

東京の話にしたところで田舎に持ってたらなじみの無い話になってしまう

日本国中どこに持ってっても、どこの子供に聞かせてもはまるように「昔々ある所に」としてあるんだ

話がそれだけ大きくなってる

それでおじいさんとおばあさんが出てくるけど、本当はこれは両親だ

ちちとはは、点々をつけてじじとばば

昔は年寄りと子供の方がなじみが深かったからおじいちゃんの話おばあちゃんの話としてある

”父の恩は山よりも高く、母の恩は海よりも深し”で、だからおじいさんは山に行く

おばあさんが川なのは洗濯は海ではしないので川となっている

川の上から桃が流れてきて割ったら子供ができたって?

そんな事があったら果物屋さんは子供だらけになってしまう

人間のお腹から生まれた子供が鬼退治したら不自然になるから神様から授かった子供になってるんだ

それからね、鬼が島ってところはこの世にない

あれは渡る世間を鬼が島に例えている

人間として生まれたからには世の中の苦労をしないといけない

渡る世間に鬼はないって言うけどな、鬼ばっかりだよ

お父ちゃん、世間って言ったら恐ろしいところだよ、分かってる?

世の荒波に揉まれる、これが鬼が島の鬼退治ってこと

犬と猿と雉が出てくるでしょ

動物だったらなんでもいいわけではなく

犬は三日飼えば三年恩を忘れぬといって仁義に篤い動物

猿は猿知恵って言って馬鹿にするけど人間をのぞいたら一番賢い

雉は勇気のある動物で、卵を温めている時に蛇が来たら巻すだけま巻かせといてぱっちんと切れ切れにはじいてしまうくらい落ち着いた鳥だ

つまりこの三匹は知仁勇を表しているんだ

これお母さん、そこで何やってる?こっちに来てこの話を聞きなさい

大人が聞いても為になる

それからどうした?

それからおいしい黍団子って言ったけどいい加減なこと言っちゃ駄目だよ

黍の団子って言うのはおいしい物じゃない

黍は五穀のお米や麦に比べたら粗末なもの、つまり贅沢をしてはいけない教えがこの黍の団子だな

人間として生まれた以上は鬼が島って言う世の中の苦労をしないといけない

その時に贅沢せずに質素を守って、先ほどの知仁勇の徳を身に着けて一生懸命働いて

色んな目に会い、色んな苦労をして鬼を退治する

そして山のようなお宝って言うのは世間に出て身に着ける信用や名誉や財産を持って帰って、世の中の役に立つ一人前に人間になって親に行して家の名前を挙げる

これが人間として一番大切な事だという事を昔の人が子供でも分かるように面白い様に作ったんだ

こんなによく出来た話なのにあんな言い方したら名の値打ちも無いよ

お父ちゃん、僕の前だから良いけど他所で言ったらいけない、恥をかくよ

親の恥は子の恥だからね。

僕も言うの辛いんだからねお父ちゃん、、、、、お父ちゃん?

あぁ寝てしまっている

今どきの親は罪がないなぁ

。゜゜ヾ(*>∇<)ノシ キャハハハッ

<禁酒番屋> 月の家 小圓鏡 さん

ある藩で花見の宴の時に、若侍同士が武芸の腕前のことで口論となり酒の勢いも手伝い真剣の勝負となった

一人は斬られて死に、一方は酔いがさめて酒のうえとはいえ同輩を斬り殺したことを悔やんで切腹してしまった

一度に二人の若い家来を失った殿様は万事酒が悪いと思い、禁酒の定めを出す

さて困ったのは藩の酒好きの連中

好きな酒はやめられず、外で飲んで酔いをさまして城中に帰っていたが、しばらくすると禁酒令何処吹く風となってしまい酔ったまま帰ってくるようになってしまった

これを見かねた藩の上役たち、殿様に知れたら大変と城中への入口に酒を飲んでいるかどうか、城中に酒を持込む者はいないかを調べる検問所、番屋を設けた

そしてそれは禁酒番屋と呼ばれるようになる

家臣きっての大の酒好きの近藤様、贔屓の屋敷前の酒屋を訪れ、五合升に2杯旨そうに平らげた

金に糸目は付けないから、1升寝酒に届けるようにと言い捨てて店を出ていってしまう

藩の禁酒令で困っているのは酒好きの武士ばかりでなく、城下の酒屋も商売上がったりで大迷惑、大弱りだ

酒は届けたいが禁酒番屋があって通れないと、番頭が困っていると店の者が知恵を出す

横丁の菓子屋のカステラの箱に五合徳利を二本入れ、菓子屋の着物を借りて着て持って行き菓子屋として通ればいいと言う

本物のカステラは皆で食べてカステラの代金は経費ということで近藤様持ちで、と

番頭さん、不安に思うがやってみることに

酒屋の若い者が菓子屋の格好で番屋を通ろうとした

「その方は何者だ」

「向こう横町の菓子屋です 近藤様のご注文でカステラを持参しました」

「あの大酒飲みの近藤が菓子だとぉ?酒飲みだが菓子を食べるようになったのかな?」

「あのぉ、何でも御進物だそうで」

「成程、そうであろうな あの近藤が菓子など食うはずがない だが間違いがあっては困る、こちらに出せ」

「ご進物なので水引が掛かっています」

「うむ、水引を取る訳にはいかんな 通れ」

「アリガトウございます ドッコイショ」

「待て!今『ドッコイショ』と言ったな カステラがそんなに重いはずがない」

「えっ、あっ、あの口癖ですから」

「役目であるから取り調べる こちらに出せ、水引は自分で直せ・・・・この徳利は何だ 徳利に入るカステラがあるか」

「最近売り出された”水カステラ”でございます」

「水カステラだとぉ? 調べる控えておれぃ」

茶碗を用意しなみなみと注いで口元へ、そして水カステラならぬ酒を飲まれてしまった

その上「この偽り者!立ち帰れぃ」と怒鳴られる始末

店に帰って、経緯を話すと、今度は油屋に変装して”油徳利”だと言って通ってしまうと言い始めた

油で可燃性で危険だから火災にならないよう栓を抜けないと言って中身を見せる事無く通ろうとした

油徳利に酒を詰め、木の栓でキッチリ栓をした

「お願いでございます」

「通~れェ」先程と違って役人は酔っている

「油屋です 近藤様の御小屋に油のお届け物です」

「間違いがあっては困る、こちらに出せ 油徳利であるが、水カステラの件がある、取り調べる ヒック 控えておれ」

なかなか栓が抜けないが根性で抜く

「御同役、先程の水カステラと同じ香りがする」

茶碗に注ぎ一気に飲む役人

「ぷはぁ~・・・・この偽り者、立ち帰れぃ」

これで二升飲まれてしまった

もう諦めようという番頭さん

でも若い者たちは収まらない、仇討をするという

「番頭さん、『偽り者、偽り者』と言われて、黙っていられますか 今度は敵討ちに行かせて下さい」

「ダメだよ 今度飲まれたら3升だよ」

「いえ、今度は酒を持っていきませんから」

「じゃぁ何を持って行くのだ」

「・・・小便です」

「そんな事したら後が大変だ」

「大丈夫です 小便屋が小便を持って行くのです それを飲む奴がイケナイ オ~イみんな、ここに出してくれ」

と言う訳で皆で頑張って五合徳利に満杯にしたものを二本持ち出した

「お願いでございます」

「通ォ~れェ」 先程以上に役人は酔って、ろれつが回らない

「近藤様の御小屋にお届けです」

「何者だ ひっく」

「向こう横町の・・・、小便屋です」

「小便屋だとぉ~ひっく、何を持参した」

「小便です 小便屋ですから」

「バカかお前は 小便を注文してどうする」

「松の肥やしにするとかで」

「出せ これに出せ」

「どうぞごゆっくりとお調べの程」

「黙って出せ 間違いがあっては困るので取り調べる 最初は水カステラ、先程は油と偽って、今度は小便と偽って・・・、町人というのはたわいのない者だ

ほう、御同役、今度は燗を付けてきたようであるぞ このもの、気が利くではないか

この偽り者め、ひっく 控えておれ・・・(湯飲みに取り出して)燗が付きすぎたようで泡立ちしておるではないか

(口まで運んで)・・・ん、あまり良い酒ではないな、目に染みるな」

そしてグイッと

「X△X ぶわぁ、かような物を持参して」

「ですから最初から小便だと申しております」

「う~~ん、この正直者め」

(≧▽≦) ァハハハッ!! (≧▽≦) ァハハハッ!! (≧▽≦) ァハハハッ!!

バンドにもよーちゃんさんは出演

忙しいね^^

偶には場所を変えようと、地下鉄で桜木町まで移動しました

選んだお店はビール好きなまこさんが一緒ということで世界のビール博物館

ドックヤードの回廊にあるお店

(この回廊、目立たない場所にあるからランチでも空いている穴場なのです)

前回此処にビールを飲みに来たのはコロナ前だったから三年ぶりかな

スマホで品書きをチェックして、そのままスマホでオーダーするシステムに変わっていました

これ、めっちゃ見辛いから好きじゃない

しかもコロナ前に比べてビールの種類がめっちゃ少なくなっているし//orz

めっちゃアルコールの強い黒ビールが美味しかったのに無くなっていましたTへT

まずは ♪(〃゚ー゚)ノ□☆□ヽ(゚ー゚*) カンパーイ♪

気兼ねなく飲めるっていいなぁ

何のビールを飲んだかは・・・・覚えていない^^;

やっぱメニューを撮らないと覚えられません

スクショを撮っておくべきだった・・・・

_23220-f0e36.JPG)

お通し

当然もっと沢山あったのですが、撮るの忘れていました^^;

まずは撮る、ブロガーの性ですねぇ

これ、好きなんですよ

ハンバーガーでもこれが入っていないと卓袱台返ししたくなります

(ノ`□´)ノ⌒┻━┻

あまり遅くなれませんからここらで解散

自分はみなとみらい線(東横線)一本だから楽^^¥

改札前は駅蕎麦しぶそば

季節物商品のポスターが貼ってあります

昼間は急いでいたせいか気付かなかったな

ポスターの中の蕎麦に目をやると・・・・おぉ、鱧だぁ

季節ですねぇ

鱧と聞いたからにはスルーできません^^

流石に今度は普通に大盛りで

揚げ置きだったのが残念

駅蕎麦に揚げたては期待できないかーー;)

でも、この夏初めての鱧でした

あまりの眠さに書き忘れたままUPしてしまった

めっちゃ眠かったんだよぉ〜 σ(^_^;)アセアセ…

(数字が並んでいたのは雛形のままだったのです)

昭和が香る狸小路で居酒屋寄席 はな家寄席27 瀧川鯉丸独演会 [落語]

昼頃に抜け出し、菊名駅で駅蕎麦を手繰ったら横浜駅へ

此処で居酒屋寄席があるのです

今回は今回は瀧川鯉丸さんの独演会

木戸銭は2500円(前売りだと2000円)、飲みホの懇親会も2500円

<武助馬>

ある大店の旦那ところへ店を辞めてから久しい武助が訪ねてきた

武助は大好きな芝居で身を立てようと店を辞め上方へ行って嵐璃寛の弟子になったという

「蜜柑という名をもらって励んだが上手くいかず役がもらえません」

「桃栗三年と言うぐらいで実が成るよ」

「やっと3年経った頃、初めて役を貰った時は嬉しくて前の晩は寝れませんでした」

どんな芝居かと旦那が聞くと、これが忠臣蔵五段目という

何の役をやったか旦那が当てようとするが当たらない

当たらないはずで猪の役だそう

しかしこれが上手かったのか「お前は猪に向いている」と褒められた

「その次は菅原伝授手習鑑の配所の牛をやりました」

「猪の後は牛かい」

「その後も通行人や家来の役で台詞がないので、江戸に戻ってきました」

「今はどこにいるんだい」

「芝翫の弟子になりまして、一貫五百と言う名をもらいましたが、本名の武助で出ています で、御贔屓の程お願いします」

「いいよ、いいよ、分かった こんどは何をやっているんだ」

「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)で、”組み討ち”のところに手前も出ることになりました」

「そうかい、でもあそこはあんまり役者は出てこないよ」

「馬になって歩いています 前足が熊右衛門さんと言う方で13年やっています 私は後ろ足です ぜひ観に来てください」

「馬の足を観に行くのはな~」

「役者は何時でも観られます 馬の足だから粋なんです」

「まぁ、ご祝儀替わりに行ってあげよう」

こんな成り行きで人のいい旦那は店の者を引き連れ、俄か贔屓連となって新富座へ芝居見物となった

旦那は土間の花道よりに席を買い占め、楽屋の方にも気を配ってご祝儀に花や鰻弁当を差し入れた

楽屋の連中がそのお礼を武助にするから武助も気分がいい

二幕前から馬の歩く稽古をしてやる気満々だ

幕もだんだん近づいてきますが前足の熊右衛門さんがいません

「一杯吞んで奥で寝ていたよ」

差し入れの鰻を食って、酒に酔って寝ている馬の足13年のベテランの熊右衛門を起こしにかかった

「起こさなくても、時間が来れば起きるよ 役者なんだから・・・ お客が来て一杯どうだというので吞んでいたら、食べたくなってお前の差し入れの鰻飯を食べたら美味かった 馬の頭を被るよ」

「フラフラしないでください だいじょうぶですか?」

まだ酔ってヒョロついている熊右衛門が前足に入る時に一発放った

その臭いこと、後ろ足の武助はたまったもんではない

「あッ、一発やりましたね こもっちゃって臭いのなんの・・・」

「すぐ消えるよ」

「親方が来たので背中に乗せて舞台に・・・」

花道に出ると、お客は待っていて「待ってました!」

馬の上には声が掛かりますが、中の足の武助には掛かりません

旦那は連れてきた贔屓連に足を褒めろと催促する

「馬の足も誉めてやってくれ」

褒めないと割り前を取るとおどされた連中は、「いいぞ、馬の足、本物」、「よっ馬の足 後足の方だ 動きが細かいぞ、武助馬、日本一!」とやけくそだ

役者になって初めて声が掛かって喜んだ武助はピョンピョン跳ね上がり、前足の方は酔ってフラフラしているから乗っている親方はしがみついているのがやっとで芝居どころではない

花道から本舞台へかかった途端、武助はここ一番と気合を入れて「ヒヒヒヒィヒヒィーン」といなないた

観客は大笑いで芝居にはならず一幕、目茶苦茶となってしまった

怒った親方(芝翫)は「後ろ足は武助か ここに呼んでこい」とカンカンだ

「お疲れさん えっ、親方が呼んでいるって? 贔屓もこれだけ来てくれると、親方も喜んでくれるでしょう」

「何言ってんだ 怒っているからこっちに来な」

親方の前に出た武助

「お疲れ様ッ」

「馬鹿野郎ッ 今日のザマ~はなんだ!」

「嬉しかったので、飛び上がってしまいました 乗りにくかったのはお詫びします」

「そんなこたぁ グズグズ言わねぇ てめえ、鳴きゃあがったろ」

「へえ、鳴き声はいかがで・・・・」

「まだ分からねえか なんだって後ろ足が鳴きゃあがったんだ」

「でも、熊右衛門さんは前足でオナラをしました」

(≧▽≦) ァハハハッ!!

<酢豆腐(ちりとてちん)>

横町の旦那が喜ィさんを呼んで昼間から一杯やる

世辞の上手い喜ィさんは、まずは旦那は年より若く見えるからに始まり、京都の知り合いからもらった白菊という酒を「幻の名酒」だと誉めて美味そうにグビグビ呑み、鯛の刺身を生まれて初めて食べると言って、ワサビ、醤油も誉め、寿命が延びますなんて調子のよさだ

次の茶碗蒸しは乗っている柚子から玉子、エビ、百合根、かまぼこ、アナゴ、銀杏と入っている具すべてと、ダシまでも忘れずに誉め上げながら、熱い、美味いと平らげていった

ちょうどそこへ鰻屋に注文してた鰻の蒲焼きが届いた

当然喜ィさんは「鰻は初めてございますこんなに旨いものはございません」と褒めまくる

旦那はご飯に乗せて食べたらと勧める

喜ィさんは「ご飯?初めてでございます」

なんて見え透いたことを言っているが、旦那は悪い気はしない

それに引き替え裏に住んでいる竹さんは、美味い物は食べ尽くして飽きているなんて食通ぶっている

そのくせ昼時にやって来ては、何杯も飯を食って行く

それも「うまい」、「美味しい」とか言った試しがなく、「相変わらず悪い米使っている」、「炊き方が下手くそ」だなんて言い草だから腹が立ってしょうがない

旦那は一度、ぎゃふんと言わせる仕返しがしたいと思っている

そこへ奥さんが「これ、すっかり忘れていましたな」と、水屋に入れ忘れていた豆腐を持って来た

黄色く毛羽立ち、何とも臭い代物になっている

旦那はこれをあの憎っくき竹さんに食わそうと思いつく

「珍味」が手に入ったと言えば知ったかぶりだから、「こんな物食べたことがある」、「こうやって食べるんだ」、なんて言いながらきっと口に入れてもがき苦しむだろうから、それを見ながらちびちびと酒を呑もうという算段だ

喜ィさんも面白がって大乗り気だ

「でも珍味と言うのはいいが、それっぽい良い名前がないものか」

と、奥の座敷で娘さんが、「♪チリトテチン、チリトテチン」と弾く三味線の音が聞こえてきた

「おぉ、これだ ”珍味ちりとてちん” でいい」

腐った豆腐ということが分からないように、潰して醤油+ワサビ+梅干で長崎名物の”珍味ちりとてちん”の出来上がりとなった

折に詰め、綺麗な包装紙でくるみ、「元祖 長崎名産ちりとてちん」と書いて準備万端、哀れな犠牲者となるべき竹さんを呼びにやった

呼ばれたからしょうがないという顔でやって来た竹さん、早速白菊をガバガバ呑んで、「あぁ甘い、美味いことはない」との言いようだ

旦那が鯛、茶碗蒸し、鰻を勧めると、「わてを呼ぶんだったら、びっくりするよな珍味を用意しときなはれ」と、自分から釣り針に掛かって来た

それなら長崎名産の「ちりとてちん」を知っているかと聞くと、案の定「ちょっと前まで遊びで行った長崎で朝、昼、晩と食べてましたがな 酒のアテに良し、ご飯のおかずにたまりまへんで」と、

しかも「さらに類似品が出回っているから、本物かどうか見極めてあげましょう」と言うから好都合

早速、奥さんに折を持って来させた

奥さんが笑いを堪えながら持ってきた

竹さんの目の前へ置くと、漂うその臭さに、「えらい臭い、でも通はこの匂いがたまらん」と言いながらも包みを開けてた

「珍味というものは、沢山食べるもんやない 箸にちょっとだけでお酒・・・・」、箸先につけて持ち上げただけで目にピリピリ

ピリピリで涙ぐみながら、「これがよろしぃ・・・・長崎の人はいきなり食べませんよ、食べる前に目で味わうのが本場の通の食べ方」と口へ

「エ、エ~ックション!、鼻へツンと きた時が食べ頃で、一番美味しい、(;゚;艸;゚;); オエップ(;゚;艸;゚;); オエップ・・・あぁ〜美味しい」

「お前、涙にじんでぇるで」

「涙出るほど美味しぃですわ」と、竹さん

「わしら食べたことないけど、ちりとてちんてどんな味や?」

「ちょ~ど、豆腐の腐ったよぉな味ですわ」

(≧▽≦) ァハハハッ!!

ここで仲入り

<甲府い>

「ひもじさと寒さと恋と比ぶれば恥ずかしながらひもじさが先」と言いますが、空腹時には人間どうしよも無いようです

豆腐屋の店先でおからを無断でつまみ食いしている青年がいた

それを見つけた若い衆の金公が袋叩きにしようというのを主人が止め、事情を訊いた

この青年、善吉といい甲府の出だそう

「甲府から身延山に出て一人前になれるように願掛けして、東京・浅草に着いたのですが、大変賑わっていた仲見世で走ってきた男に突き当たられて、気が付くと財布が無かったのです 一晩野宿した後、これではいけないと葭町 の千束屋という口入れ屋を目指すうち、あまりに空腹で、この店先の美味そうな湯気を出しているおからを見て前後が分からなくなって食べてしまいました」

「腹が空いていては仕方が無い ところで身延と言っていたが、宗旨は法華かい? 我が家も法華の塊のような豆腐屋だ お祖師様の引き合わせだ、中に入って食事をしなさい そうか、婆さんにも挨拶をするか」

「オハチにお目に掛かります」

家族の飯まで平らげて元気が出た

「この後口入屋に行くのなら、いっそこの豆腐屋で働いてみないか」と主人の優しい言葉

先程叩かれた金公は暖簾分けするので働き手が欲しかった

「天秤を担いで豆腐を売って歩くのだが、売り声が他と違って、ゴマが沢山入ったがんもどきが看板だから『トーフイ~、ゴマ入~り、がんもどき』とやるんだ 豆腐屋は朝は早いし、夜だってそんなに早く寝られない その上、冬は身が切れるような冷たい水に手を突っ込まなくてはならない、それでも我慢が出来るかい」

「出来ます」と善吉、心底お願いして働かせてもらうことに

仕事は、豆腐の行商、給金は安いが、働きがいがあるようにと分を付けてくれた

善吉は23歳、旦那は「善公、善公」と言って可愛がった

またそれ以上に善吉も嫌な顔もせず、働いた

ドンブリには1銭玉が入っていて、子供などが泣いていると1銭玉をあげてあやし、長屋では井戸の水汲みを手伝ったりした

愛想がよく、売り声もなかなか美声だから人気が上がるのは当然で、善吉豆腐と新しい名前が付いて贔屓にされた

3年が過ぎて、ある夜、庭先を見ると善公が水垢離をしていた

「この店が繁盛しますように 旦那さん奥さんが無病息災でいられますように 甲府の伯父さんが元気で居られますように そして、私も元気で働けますように」

それを聞いた旦那が感心して

「婆さん、家のお花に虫が付く前に善公を、どうだろう 宗旨も合うし、真面目な働き者だし お花に意向を聞いておいてくれ」

「もう聞いてあります 畳に”の”の字を書きながら、赤い顔して小さな声で『善吉さんなら・・・』と言っていました」

「夏場のぼた餅みたいにお花が先にまいっているな それでは日取りを決めて・・・」

「善吉が何て言うか」